院長ブログ

-

昼寝大王

2022年3月20日|院長ブログ

世界で初めて「昼寝の遺伝子」が日本人研究者によって見つかったと、以前ニュースがありました。

働き者の日本人の中で昼寝なんかして恥ずかしいと感じていましたが、今回の発見で人間の中にも昼寝の遺伝子があるんだ、昼寝していいんだ、と変に安心しました。

昼寝の後はすっきりして気持ちいいですね。

日中の30分までの昼寝なら夜間の眠りを妨げず、また仕事の能率アップにつながるという報告が最近多数あります。

NASAでの研究ではパイロットたちにコックピットで平均26分間の仮眠を取らせたところ、睡眠前に比べ能力が34%も向上したという報告もあります。

昼寝専用の枕も売られていて、

おもしろいのは「オーストリッチピロー」でデスクワークの人が机の上に突っ伏して昼寝ができるように、頭の上に手を入れる穴が開いているものがあります(写真は販売店のサイトから引用)

おもしろいのは「オーストリッチピロー」でデスクワークの人が机の上に突っ伏して昼寝ができるように、頭の上に手を入れる穴が開いているものがあります(写真は販売店のサイトから引用)私も、昼寝はよくします。

産婦人科は夜勤も多いのですが、勤務医の頃は、医師用の仮眠室で昼寝していることも多かったです、あの東日本大震災の時に揺れを感じたのも仮眠室の畳の上でした。

現在でも昼寝の時は、私はハンカチで目を覆うかアイマスクをして目の前を暗くするのですが、15分の眠りでもすっきりします。短時間の眠りで、海の深いところに潜っていって心のゴミを捨てて、また浮き上がってくるような感覚です。目覚めた時にすっきりしています。

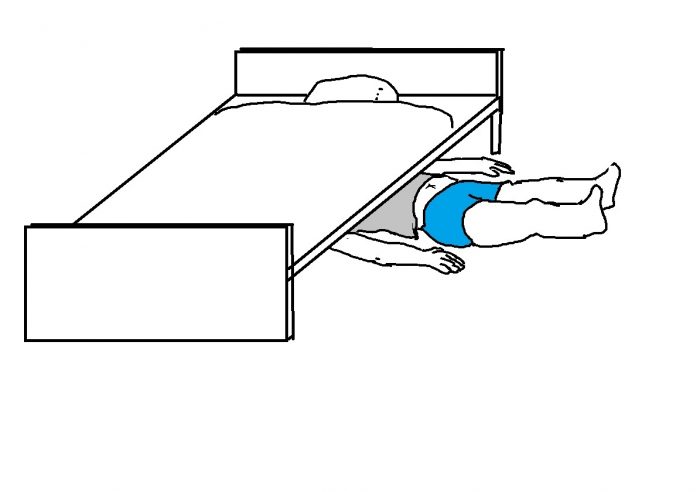

私が小学生の頃も昼寝は好きでした。夏休みは午前中のプールから帰って、昼寝をして、またプールに行くというのびのびした時間を過ごしていましたが(だから身長だけがのびてしまったのかもしれない)、そういう昼寝の時は、ベッドの下に上半身を突っ込んで、寝ていました。

私の小学生の頃の昼寝スタイル

暗くて狭いところって、なぜか落ち着くんですよねえ。

-

スナイパー

2022年3月16日|院長ブログ

今戦争を起こしている独裁者、こいつを倒したら世界は平和になるだろう。

今こそスナイパー(狙撃手)を・・・

ゴルゴ13の主人公は世界をまたにかける狙撃の名手。依頼された仕事は100%やりとげる。

私は漫画買っていないのですが、病院勤めの時代に、当直室に必ずと言っていいほどコミックが置いてありました。

世界をまたにかけて活躍するゴルゴ13。狭い当直室で待機している当直医にとって、コミックの世界観は現実を忘れさせてくれました。

さて

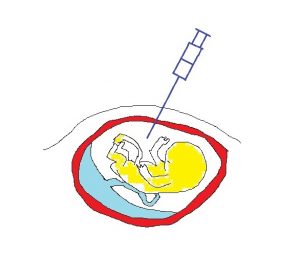

機械を利用して、狙ったターゲットに命中させる、という意味では、自分の仕事でいうと、「羊水穿刺」という処置が「狙撃」に似ています。

エコーのガイドを頼りに、長い針を妊婦の腹部に刺して、針の先端が羊水に届くようにして、羊水を取ってくる。

うまくいくと黄色い透明の羊水が引けてきて、それを注射器に20㏄ほど取って、染色体の培養をするために検査所に提出するのです。

羊水の中に浮かんでいる染色体を調べることでダウン症などの異常を発見することができます。

私は幸い大きなトラブルを経験したことはありませんが、危険をともなう処置です。気軽に依頼を引き受けることはできません。

近年、このようなリスクを避けるために、新型出生前診断(母体血中胎児染色体検査)という方法が広まってきました。ただし、これらの検査は染色体の異常があるかないかを調べる方法で、すべての異常がわかるわけではありません。検査でわかること、検査のリスクを知った上で慎重に判断されるのが良いと思います。

さて、ゴルゴ13に狙撃をさせるのが良いと考える人は他にも多数いるみたいで、「おしえてyahoo!」にも以下のような質問がありました。

Q:ゴルゴ13にプーチンの暗殺を依頼したいのですが、どなたか彼とのコンタクトの仕方を教えてくださいませんか?

A:有名な方法として、アメリカの刑務所に服役している囚人に仲介して貰う方法があります。

彼がラジオ番組「讃美歌13番」をリクエストします。 ゴルゴ13がそれを聴いて、ニューヨークタイムズに、13型G型トラクター売ります。という広告を載せます。

その広告を見て、広告の連絡先に連絡するという手順になります。

他人に話すと自分もゴルゴ13に始末される事になるので十分注意して下さい。Q;回答ありがとうございます。 ゴルゴ13、かなりの高齢者ですよね。 さいとうたかを先生も死んだし、大丈夫かなあ?

-

財布を拾った 2回目

2022年3月13日|院長ブログ

また財布を拾いました。

先日私は道端で落とし物の財布を拾いました。この1年で2回目です。

下ばっかり向いて歩いているせいでしょうか。いずれも徒歩の通勤中です。

1年前は、道路上に落ちていた財布の中にあるカードの名前と、落とした近所にあった家の表札が同じだったので、「オタクのではないでしょうか」とメモ書きして、落ちていた財布を玄関に置いておいたら、やはりそうで、菓子折りを持って、私のうちにお礼に来られました。

先日拾ったのは、バス停のベンチの上でした。

朝の忙しい時間帯で、私も(見なかったフリして通り過ぎよう)と最初思って、100メートルくらい歩いたのですが(でも、悪い人に持ってかれたら、持ち主困るだろうな)と思い、振り返って財布を確保。

日本を旅行する外国人が「日本では財布を落としても戻ってくる」と評判ですが、私も典型的な日本人なのかなあ。

午前中は仕事があったので、お昼の空いた時間に近くの交番に行きました。

忙しいので、早く帰りたいのに、30分も待たされましたが、交番の警察官の仕事ぶりを観察する機会が得られました。おまわりさんに教えてもらって初めて知ったのですが、落とし物の取得者には「3つの権利」があるそうです。

1.持ち主が見つかった場合、落とし物の価値の5~20%の金額を落とし主に請求できる

2. 3カ月たっても持ち主が見つからなかった場合、落とし物を受け取る権利

3. 落とし物の届け出にかかった費用を請求する権利

だそうです。

財布の中には8000円(見てしまって悪いけど、見ないと持ち主がだれかわからないので)入っていました。2の「3か月たって持ち主が見つからなかった時にもらう権利」だけ請求して交番を後にしました。

早速、その日の夕方に持ち主と称する人が菓子折りを持って私の職場にやってきました(1000円くらいの高級菓子)。

都会と比べると 実は、イナカに住んでいる人のほうが歩いていない。 成人の通勤者はほとんどクルマに乗っているので、道端に落ちているものにあまり気が付かないのかもしれません。

私は通勤で歩いて職場と往復していますが、歩いていると、健康にも良いし、高くなったガソリンも使わないし、いいことばかりです。

歩いていると きっといいこと ありますよ。

-

忘れられないロシア人

2022年3月9日|院長ブログ

ロシアのことがなにかとメディアで騒がれている今日この頃です。

私の医者としての生活の中で、衝撃的な出会いがあったロシア人がいます。

私が医者になって1年目の話です。研修医の私は、神戸の港に近い、ある病院で救急当直をしていました。

神戸という土地柄、いろいろな国籍の人が救急部へやってくるのですが、

ある夜ロシア人の患者が救急室にやってきました。日本語の全くわからないロシア人の船員でした。寄港した港の近くにうちの病院があったので来た、という感じでした。

付き添いの人が片言の英語を話したことで、患者が

「お腹が痛い、血を吐いた」

らしいことはわかりました。

症状から胃潰瘍の出血が考えられました。

研修医向けのマニュアルには「直腸診で下血の有無を確認しなさい」と書いてあります。

さて、困りました。

直腸診とはご存知、肛門から指を入れる検査です。

これで腸に下りてきている出血の程度を確認するのです。

コトバがわかる人なら、この検査がなぜ必要なのか、どうやってやるのか、十分説明できる。

「ズボンとパンツを脱いでください。」

「ベッドに横たわり、膝をかかえるようにして丸くなってください」

「私が指を入れますから肛門の括約筋をゆるめてください」

というふうに・・・

さて、困りました。

これだけの内容を、コトバのわからないロシア人船員のオジサンに説明するのです。

通訳を介してでもこれは不可能にちかい。

私はボディーランゲージで彼にメッセージを伝えることにしました。

テレビのバラエティー番組でやっている、ジェスチャーや身振りだけで答えを当てさせるヤツです。

(よし私がやろう!)

私は診察の椅子から立ち上がりました。ズボンのベルトをゆるめ、ズボンとパンツを脱ぐジェスチャーをしました。

これは簡単にわかったようでした。ピンポーン! とオッケーのサインを送る私。

そばのベッドに自分が横たわって、膝を丸くする恰好。

ピンポーン!

横で看護婦がクスクス笑っていましたが、命に係わることです!

しかし最後は難関でした。

「肛門に指を入れます」のジェスチャー。

でもこういう非常事態では気合でなんとか通じるもので、私が執拗に人差し指を立てて「カンチョー!」のポーズをすると、最後にはこっくりうなずいてくれた。

結果は陽性。胃潰瘍からの大量の出血が確認され、

ロシア人患者は点滴による胃潰瘍の治療をうけることになった。

医師というものは体を張って仕事するものだと研修医の私はつくづく感じたものです。

-

クラリネット

2022年3月6日|院長ブログ

昼食の汁物をキーボードにぶっかけてしまいました。

コロナ禍のせいで、パソコンの前で食事をするようになり、お盆をパソコンの前に持ってきて食べるのですが、書類の角にひっかかり、お吸い物の入ったお椀がキーボード側にひっくり返ってしまいました。

とっても大事にしてたのに~

故障したのと同型のキーボード

急いでキーボードを乾かしたのですが、拭き取って、はじめは動いていた「スペース」キーやその周りのキーが、

時間がたって中途半端に乾いてくると、「変換」キー「Alt」キー、「矢印」キーがだんだんとうごかなくなってきました。

子供の歌「クラリネットをこわしちゃった」で

「ド」と「レ」と「ミ」の音が出ないクラリネットが

「ド」と「レ」と「ミ」と「ファ」と「ソ」と「ラ」と「シ」の音が出ないクラリネットのようです。

ど~しよう

ど~しよう

このままでは使えない。

とっても大事にしてた~のに~ と頭の中でコーラスの歌声がひびきました。

(分解しておそうじしよう!)と思い立ち、生まれて初めて キーボードを分解しました。

10個もあるねじは簡単に外れたのですが、ねじで止まっていたはずの表裏のパネルは簡単に外れません。

マイナスドライバーでよじって、最後は自分の爪がかけるくらい力を入れて、えいっと、引っ張ったら

バキッと鳴って二つにわかれました。

普段見ないキーボードの裏側です

外された部品をよく見ると、裏面にシールが貼ってある中央部位にねじが二か所外れずに残っており、私がねじがあることに気づかず開けようとしたためでした。

人間の体にしろ、機械の部品にしろ、中身を見ることで理解が深まりましたが

もしかしたら、キーボード、これでダメになってしまったかもしれません。

安いかもしれないと思って探したメルカリでは1300円以上でしか売られておらず、他のサイトで新品のキーボード探すと600円台で売られているものがあり、メルカリって意外と安くないんだな、と気づきました。

-

スキーは密にならない と思って行ってみた

2022年3月2日|院長ブログ

なかなか減らないコロナ感染者数。

人の多いところには出かけられないと、ウズウズしている方も多いのではないでしょうか。

雪山でスキーなら、密にならないので、大丈夫かなと思い、この間の休日にスキーに行ってみました。

雪を知らない静岡県の人間が、気安く雪のあるところに乗り込むものではない、と思い知らされた、今回のスキーでした。

自家用車で出かけました。

スキー場にまで普通のタイヤで走っていけるだろうと思いましたが、念のためチェーンを持っていこうと、直前にネット通販で買った数千円の安いチェーンを買いクルマのトランクに放り込んでおきました。

静岡県西部から比較的近いのは、愛知県と長野県にまたがる茶臼山高原というところです。

スキー場に近づいて高度が上がってくるにつれて、だんだんと路肩の雪も増えてきて、雪の対策をしたほうがいいかだんだん心配になってきました。

雪に関してはシロウトです。

だんだん路面の雪も厚くなってきて、カーブを曲がって、その先に路肩に止まっているハイエースが見えた、その瞬間、ずるずるっとハンドル操作を無視して横滑りする感覚が。

ヤバイ!チェーンつけなきゃ!

と思って、そこから車を移動させようとしますが、焦ってアクセルを踏めば踏むほど、車体はずるずると横滑りし、坂道をふさぐようにして横向きに止まってしまいました。

仕事以外で心臓がバクバクしたのは久しぶりで、あわてて、その位置で、クルマを停止させて、タイヤチェーンを付けようとするのですが、慣れないので、5分くらいかかっても一向にチェーンがかけられません。

そのうち、下から登ってきた後続車両が一台、二台、三台と、私のクルマの下の方10メートルくらいで停止して、私の車両が動くのを待っています。中途半端なつけ方して、焦ってクルマに戻って、シフトをローにしてアクセル踏んだところが、チェーンはすぐ外れてしまい、クルマはじりじりとスリップして、待っている後続車両にどんどん近づいていくではありませんか!

助けて~ でも誰も助けてくれない!

またクルマとめて、チェーンを着けなおし。

一秒でも早くつけなきゃという思いと、雪でかじかんでしまって、痛くて冷たくて動かないもどかしさで、泣きそうでした。

後続車両から、一人男性が下りてきた。怒られたらどうしよう、と思い、ペコペコ謝りながら作業していましたが、幸い優しそうな人でした。

必死にタイヤチェーンつけて10分くらい、なんとか両輪にチェーンがついて坂道をふさいでいた私のクルマはその場を脱出しました。

手が傷だらけで、冷たくて 痛くて、泣きそうでした。

スキー場についたが泣きそうな私

その後はなんとかスキー場に到着し、予定通りスキーができたのですが、

今回のトラブルで、雪のない地方に住んでいる人間がいかに雪を甘く見ていたか思い知らされました。

-

救急車の帰り

2022年2月23日|院長ブログ

救急車に乗る機会が時々あります。

救急もちろん、乗せられる方ではなく、運ぶ方で。

パーポー・パーポーと甲高いサイレンを鳴らして飛ばす救急車。緊張感もありますが、普段と違う体験もできます。

渋滞を無視してすっとばすようなイメージがありますが、制限速度はきっちり守っているとのこと。

赤信号を横断するときも、周りのドライバーに「すんません・すんません」と丁寧に頭を下げていました。

昔、高速道路を通って遠隔の病院へ母体搬送したら、追いかけた家族の自家用車が救急車より先についてしまったこともあります。高速では救急車は100キロ以上出さないのだそう。

妊婦等の患者を乗せた救急車、ふつう家族は後からクルマで搬送先の病院に行ってもらうのです。

昨年の搬送では、妻を心配した夫が、救急車のすぐ後をクルマでついてきましたことがありました。

赤信号では救急車は通過できても一般車は違反になってしまいます。

患者を目的の病院に患者を搬送した後、原則は、医者も置いて、帰ります。 条件が合えば救急車の帰りに医者が乗せてもらえることもあります。

先日の夜は救急車が先に帰り、私は自分でクリニックに戻ることになりました。

この病院は田舎の郊外の総合病院で、夜間にタクシー呼んでも、1時間で来てくれるかどうか、わからない。病院から自分のクリニックまで距離はたった2キロくらいなので、歩いたほうが早いな、と思い、冬風のぴゅーぴゅー吹く、真っ暗な寒い田舎道を、歩いて帰りました。

白衣というのは外を出歩く恰好ではありません。

薄い生地なのでとっても寒い。スソが風にひらひら、はためきます。

真夜中に、白衣でとぼとぼ歩いている、こんな姿見られたら、ユーレイか変態かどちらかに間違われるだろうな・・・と思いながら

夜中の公園を歩いて横切っていたら、真夜中にスケボーの練習をしているらしい若者とすれ違いました。

暗闇の中から白衣を着て現れた男。

彼ら、ぎょっとしてました。

-

犯人の小動物

2022年2月20日|院長ブログ

私のクリニックの裏には、ゴミ庫があり、台所で発生したごみなども入れています。

うらのゴミ庫、簡単には開けられません。

数年前から発生しているトラブルですが、時々食品の残ったゴミの袋がなにものかに破られる事件が発生。

ゴミ庫は金属の板で囲まれているにもかかわらず、隙間から手を伸ばしてゴミ袋を破るらしい。

隙間の大きさとゴミ袋が破られる範囲から推定して、ネコが原因と考え、ネコが手を出せないように、私が日曜大工でゴミ庫の周辺に金網を貼ったところ、被害がなくなりました。

しばらく問題なかったのですが、一か月前くらいから、またゴミ袋が破られる被害が発生。

ネコ対策をしているはずで、ネコが入れるような隙間はないはずなのにと考えながら、ゴミ庫の下に木材を入れこんだり、ネズミの忌避用のペレットを撒いたりしたのですが、

さらにまた被害が続きました。

何だろう・・・と考えていたところ、

ある夜 私がゴミ庫の前を通りかかった時、茶色の小動物が足早にゴミ庫から去っていくのを発見。

(ネコではない小動物か・・・)

と考え、今度は捕獲用のオリを買ってきて、なかに、私の好物のチーズを入れておきました。私が好きなら動物も好きだろうと思って。

設置から3日後、見事獲物がかかっていました。

私、動物の多いイナカに住んでいながら、最初、この動物を何と呼ぶのか、わかりませんでした。

かわうそ? ももんが? むささび? 地リス? テン? オコジョ?

思いついたキーワードでネット検索していくと、7つめくらいにやっと「イタチ」の名前が出てきました。

イタチも純国産のものと朝鮮半島からやってきた種類があるそうです。

農作物などに被害が出るようです。攻撃されると肛門から臭い液を出すらしい。

顔かわいいので、飼ってあげたい気持ちにはなりますが、飼ってはいけないそうです。

軽トラックの荷台に乗せて、遠くに運んで行って放流してやりました。

-

冬のスポーツのケガ

2022年2月16日|院長ブログ

オリンピック種目で、私が見ていて「怖い」と感じる種目がリュージュと呼ばれる一人乗りのソリです。

リュージュ

すごいスピードで滑っていくのに、無防備にもあおむけの恰好ですべるなんて。

私が子供の頃、草の生えた斜面で、段ボールを尻に敷いて、そり遊びをした時のトラウマがよみがえります。

天竜川の堤防の斜面、地面のでこぼこで、段ボールから放り出されて、体をぶつけた記憶。

大事な 〇〇タマをぶつけたらどうすんだ!

見ていてとても不安になるスポーツです。

さて冬のスポーツと婦人科 一見何の関係もないように思えますが、

実は冬にするスポーツで、婦人科にかかる人が増加するケガがあります。

スノボでこけて、ボードが股に当たってケガをした、という症例です。

外陰部は静脈が発達している部位なので、ぶつけると内出血を起こしたり腫れあがることが多い、

スノボのエッジは結構硬いので、変なこけ方をして、あそこをヒットしてしまい、おしっこが出にくくなったとか、痛くて動けないという人をたまに診察で診ることがあります。

カテーテルなどで排尿できるようにしていれば、あとは腫れがひくのを待つだけなのですが、オリンピック選手の見事な演技の裏には、失敗してケガをしているたくさんの人がいることも想像すべきです。

私もむかし、成人(20代後半)になってスノーボードにチャレンジしたことがあります。練習する機会もなく、結局まだ滑れません。

私のスノーボード初体験の時は散々な思いをしました。

関西のスキー場で、気温が高いせいで、下は雪があるのに、空からは雨が降るというコンディション。

スノボ初心者の私はよくコケて全身びしょぬれになりました。

その時、同じくスノボ初心者と思われる二人組みの若者の一人が、私の目の前で、ドデンとコケました。

思いっきり腰を強打したらしく、10秒くらい、その若者は、動こうとしません。

「イッテー、イテテテ・・・」

その友人らしき男が心配そうにのぞきんで聞きました。

「おまえ、大丈夫かあ~?どっか打ったんか?」

倒れたまま、痛そうに腰をさすっている彼はつぶやいた。

「大腿やねえ・・・」

救急当直で、日ごろ外傷の初期治療で鍛えていた私は、てっきりこの人は大腿部を強打したのか、と思いました。

・・・

違いました。。

「大体やねえ・・・こんな雪質の悪いところに来ようなんて、言うたお前のせいでオレはこんな恥さらしとんねんで!」

彼はゆっくり立ち上がって、連れの男に毒づいていた。

ただの関西弁でした。

-

カーリング

2022年2月14日|院長ブログ

冬のオリンピックたけなわですが、感動するシーン、多いですね!

先日、自宅に帰る前にお産があって、その際羊水や血液で床が汚れてしまったので、モップでごしごし床をおそうじしてから帰りました。

お産はめでたいもの、と思われがちですが、出産の際に血液や羊水が飛び散ったりして、床の拭きとりが必要になること、多々あります。

当院クリニックは優秀で熱心なハウスキーパーの方に毎日掃除点検していただいているおかげで、建物の中はとても清潔に保たれています。

ただ、お産をしている現場には入らないので、立ち会っている私や助産スタッフなどが急いで血液をぬぐったりすることもあります。

その日も私がモップを出して床の血をぬぐって帰りました。

やれやれ、

自宅に帰ってテレビをつけると、カーリングの

競技。

ストーンを放ってみた!

あっ!自分のモップ掛けとおんなじことやっている!

そう、おそうじで床をゴシゴシ だ!

*

カーリングのポーズ、格好よかったので、自分でポーズを決めてみました。

床をシャッ、シャッ、シャッ

石を投げる選手の瞳が真剣で、いつも見とれてしまいます。

なにかに意識を集中している人の姿って美しいですね。

オリンピックの晴れ舞台も地道な努力があってこそ。

感動を、ありがとう。

*