院長ブログ

-

富士山に登ってきました

2021年7月18日|院長ブログ

富士山。

登ってみたかった富士山。

今回富士山に登ってきました。

晴天で気持ちよかったです

5合目から上に行くのは今回で3回目なのですが、何年か前に世界遺産に登録されてから富士山の人気が急上昇し、夏山シーズンは登山路が渋滞になるほど混雑するようになった、という話を聞き、(もう富士登山は無理かあ~)と考えていました。

ところが、このコロナ禍で、外国人観光客が来なくなり、さらに首都圏からの登山客も移動制限で減りました。混雑してない富士登山のチャンス!

7月10日頃から山開きをしたばかりです。

これはもう行くしかない!

と考え、健脚の近所の薬剤師を誘って、この週末一泊二日で登ってきました。

梅雨明けの晴天で風もなく、コンディション最高でした!

伊豆半島方面が眼下に広がる

いろいろな種類の山に登った経験から話すと、富士山は日本で一番高い山でありながら、初心者でも登れるという特徴があります。登山路がしっかり整備されているので、道に迷う可能性がほぼない。登って、下りてくるだけです。富士宮口から山頂も1300mの標高差はありますが、五合目から3時間半で頂上に着きました。

2800m以上くらいから植物も生えない環境になるので、どこか地球ではない(火星の表面に降り立ったような)雰囲気になります。気温も涼しい。下界では32度を記録したというのに、山頂は10度くらいでした。山頂で70歳の古希を祝うじいさんといっしょに写真におさまりました(自分のスマホに写真残ってないのが残念です)

あっちの世界にいっちゃったようなハイな気分になって、下山しました。

帰りに富士山の土産を探しました。

*

今回は手に入らなかったのですが、そういえば「田子の月もなか」から「富士山頂」という名前のお菓子が販売されています。静岡県東部では有名な「田子の月もなか」のシリーズ商品です。

以前、知人の女性が

「これは おっ〇いまんじゅう って呼ばれてるんですよ」

とニヤニヤ笑いながら私に渡したそのお菓子、見ると白くてふっくらとしたふくらみの頂点に大豆くらいの大きさの茶色いものがついています。

どうみても富士山の形に見えないでしょと感じたのは私だけではないはず。

食べると、中にカスタードが入っていて、甘くて柔らかくて、おいしかったです。頂点にあったポッチみたいのは、チョコでした。

富士山頂といいながら、なにかの形を想起させるこのお菓子、SNSでの拡散をねらっているな。

-

再利用

2021年7月11日|院長ブログ

今年もうちの畑で夏野菜、たくさん取れましたよ!

畑でとれた野菜です

ナスやトウモロコシなど夏野菜が取れるようになってきました。

近所のおすそ分けに、段ボールや新聞に包んで渡しました。

さて、Amazonの通販で買うことが増えてますが、包装の段ボール箱や緩衝材のゴミも劇的に増えませんか。

捨てるのはもったいない!中の詰め物は紙の緩衝材が多いですが、これも使えます。

捨てないでしわを伸ばしてみると、幅50センチ×80センチくらいで、巻紙を破って詰めたのか途中で破られている丈の長いものもあります。再生紙ですが、きれいに字や絵もかけるし、メモ用紙に使えたりといろいろ使えることに気づきました。

自宅でするゲームにも最適。今までに、あみだくじ、すごろく、福笑いなどのゲームを再生紙の上に描いて楽しみました。

捨てるのはもったいない!

つるも折れます/amazonのロゴのようなスマイルで

折り紙だってできます。ツルだってほらこのとおりキレイに出来上がりました。

つるも折れます

Amazonの通販は二度楽しめます。

-

肌のふれあい

2021年7月7日|院長ブログ

道を走っているクルマで、助手席にペットの犬を乗せていて、犬がクルマの窓から顔を出しているのを見て、「かっこいいなあ、自分もやってみたいなあ」と思っていた私。

2カ月くらいの頃

生後5カ月

最近犬を飼いだしたので、うちの柴犬(5カ月オス)を私の軽トラックに乗せてみました。

犬が窓から外を眺めているのが「かっこいい」と思っていた私は軽トラックの窓を半分開け、エンジンをかけ、ソロリスタート。

だんだんスピードが出てくると、犬もコーフンしてきて、窓から出ようとする。

運転中、アブナイ!

助手席の窓閉めて、犬を引っ張ると、今度は、運転席の私とハンドルの間に入ってきた。暖かい、ぬいぐるみのような物体がどすんと私の前に・・・

私に覆いかぶさって、私の顔をペロペロ。おまえ、その口、夕べの散歩で死んだスズメを加えていた口じゃないか! ギャー汚い!

私は前見えないし収拾がつかなくなって、道端にクルマ緊急停止!

はじめての犬とのドライブはさんざんな結果でした。

でも、犬と触れ合って、長い間忘れていた感覚を思い出しました。肌に触れる感覚です。

リモート会議、ウェブセミナー、オンライン面談、この一年ですごく増えましたが、逆に握手したり、人の体に触れる機会がなくなりましたね。

コロナ感染症が広がった世界で、欧米ではサランラップみたいなシート越しにハグしている姿をニュースで報じていました。

日本人は文化的にハグしない(ことになっている)民族ですが、お互いの体に触れたいという感覚は無意識にあるんじゃないでしょうか。

私が20歳の時に北米に英語の語学研修に行って、お別れパーティーで、フランス人とイタリア人の女の子にキスされた時は、内心とびあがるくらいビックリしました。

30代の時に、アフガニスタンに滞在していたことがありますが、男性どうしが挨拶の時にハグ(抱擁)したり、キスしたりすることが日常当たり前にある社会でした。

アフガニスタンの男性同士が会うと、まず握手ではじまります。親しい間柄になると大人が男性同士で抱き合ったりすることがありますし、時にはキスもします。

たくましくて毛深い男性二人が、街中で仲良く手をつないで歩いているのも目にします。

アフガンの男性は普通ヒゲがあるので、男にハグされた時の「あごひげのジョリジョリ感」が日本人の私には印象的でした。

家族であれ他人であれ、同性であれ異性であれ、触れ合うことはコミュニケーションの出発点。

コロナ禍のこのご時世、リモートのやり取りで孤独を感じている人も、肌を触れ合うことで、癒されるような気がします。

*

でも今度犬をクルマに乗せるときは、ちゃんと犬用のシートベルトを着けようっと。

-

「清潔」という名のビョーキ

2021年6月30日|院長ブログ

治りにくいアトピー性皮膚炎、花粉症、アレルギー。

昔はほとんど存在してなくて、ここ数十年で患者がものすごく増えた現代の難病です。

どうも免疫がかかわっているらしい、という手がかりを寄生虫の感染から、世間に知らしめたのが、先日亡くなった藤田紘一郎という医学者です。

寄生虫となかよくして免疫をつけましょう、と説く人でした

寄生虫にたくさん感染しているはずの熱帯の子供たちには、アトピー性皮膚炎が一人もいないことから、寄生虫のいなくなった「清潔すぎる」日本の社会が、かえってよくないんじゃないか、と説いた人(衛生仮説と呼ばれます)で、熱帯医学を勉強していた頃の私には多大なインパクトのあった人でした。

今の日本では抗菌グッズが出回っているけれど、きれいにしすぎるのは問題ではないか、ということを最近までテレビに出演して、話をされていました。

私は90年代に藤田先生から話を直接聞く機会があったのですが、長崎大学の熱帯医学研究所で「熱帯医学研修」を受講した時です。

この熱帯医学研修には将来NGOやJICAなどの機関に入って途上国で働きたい人、大学で寄生虫を勉強したい人などが集まっていました。

熱帯医学というと何が思いつきますか?

マラリア、デング熱などが代表ですが、先進国ではすでに昔の病気とされてしまっている、結核やハンセン病もあり、途上国には薬が入りにくいHIV感染などもあります。熱帯医学研修とは熱帯特有の疾患、熱帯での体の変化、新興国の健康の問題など熱帯と医学に関係したいろいろなものを勉強できるコースでした。

研究所のスタッフの人たちも途上国や熱帯に関して「熱い」情熱を持った人たちで、心の純粋ないい人ばかりでした。

私も熱帯特有の寄生虫やウイルス疾患、その他熱帯病に関するいろんなことを学んだ「はず」ですが、

記憶に残っているのは、同じ研修生どうしで酒飲んだり、長崎の街でチャンポンを食べ歩いたり

「酷暑の環境で、生体の発汗量を調べる」という生理学の実験で、ネズミを使った実験がありました。

気温をどんどん上げて心拍や血流の変化を調べたのですが、やった後で宿題のレポートを

さぼって書かなかったので「ネズミを無駄に殺してしまって!」と教授に怒られたことだったり、

東南アジアからの留学生たちと宴会をやって、当時流行のマカレナ・ダンスを踊った、そんなことばかりです。

お金はなかったけど、夢だけはあって、いい時代でした。

その何年か後、私はアフガニスタンに1年間滞在することになりましたが、熱帯医学の知識がとても役立ちました。

-

6月21日はヨガの日

2021年6月20日|院長ブログ

6月21日は「国際ヨガの日」だそうです。

インドの首相の強力なプッシュで決まったのだとか。インドでは「ヨガ省」を作って、インドの文化的財産として、世界に働きかけているそうです。

レインボーマン、というヒーロー知ってますか?

「インドの山奥で~修行して~」変身できるようになった戦士です。私の幼少の頃テレビでやっていました。

(ちなみに悪い組織は「しねしね団」と呼びます)

近年では欧米のセレブが健康法として、取り入れています。

ヨガのいいところは、意識的に自律神経をコントロールできること。

ゆっくりとした呼吸に意識を向け、自律神経の働きを調整し、本来の健康な体を取り戻す。

ストレスにさらされて、体の調子がおかしくなっている人、処方される西洋の薬が効かない人、

自律神経を改善させることで、体がよみがえります。心が落ち着きます。

_

私が若い頃、ヨガを習得すれば悟りの境地が開けるのではないか、瞑想により空中浮遊ができるのはないか

と信じて、インドの山奥、北部のリシケシという所にヨガの講習を受けに行ったことがあります。

仏教の坊さんがお寺で修行するような、質素な食事をしていたところ、私だけ当たって下痢をしてしまい、途中で帰りました。赤痢との診断でした。

インドの山奥で修行をしてレインボーマンになるつもりが、赤い下痢で苦しむ患者になってしまいました。

逆立ちのポーズ、肩こりには効きます お試しあれ

さて、、近所でヨガ教室が開かれているのを知って、私は参加してみたことがあります。。

仕事で、背中を丸めてする作業が多く、姿勢が悪く呼吸が浅くなるのをなんとかしたい。

一人でヨガをやっていると、ポーズをとっている間の静止の時間が維持できないのですが、

インストラクターがついて、集団でやっていると「股開き」とか、限界以上に体が動きます。

ヨガは基本的に他人と比べるものではありません(とインストラクターは言ってました)が、ヨガはみんなでやったほうがいいです。

「ひとりヨガり」では効果がでません。

ヨガはみんなでやったほうがいい、と言っておきながら、私が参加していた教室は、一期の参加で終わりにしました。

20人くらいの参加者の中で、男性は私一人で、私以外 みんな女性でした。

みんなきれいに開脚するのに、自分だけ開脚できず、非常に恥ずかしい思いをしました。

-

バイクはクルマより速い

2021年6月9日|院長ブログ

渋滞の地方都市、目的地に着くために一番速い移動手段は何でしょう?

フェラーリやポルシェなどのスポーツカー?

レクサスやBMWなど高級車、でしょうか。

いえいえ

どんなに高級で、スピードの出るクルマでも渋滞にはまったら最後、一般車と同じです。

バイクが一番速い。

私のクリニックから浜松の中心地まで、夕刻だとクルマ45分、バイク30分。

先日、浜松の中心地まで、夜7時の会合に出席するために、バイクをすっとばして行きました。

私の診察終わるのが6時半ごろなので、クルマに乗っていたら、間に合いません。

無理な追い越し、赤信号で停止しているクルマのすり抜け、路肩走り、と

模範的とはいえない走りで、会場に滑り込みました。

渋滞はつらいよ

「バイクは気持ちいいでしょう」

と、クルマに乗る知人はうらやましそうに言いますが、現実は違います。

この暑い季節、バイクでは排気ガスにまみれた夏の熱風を浴びます。汗とホコリで真っ黒になります。

交差点で停車すると、前の車の後部座席から後ろを見ている子供たちと目が合うことがあります。

バイクに乗る人が珍しいのか、手を振ってくることもあります。

ピースのサインを送ると、結構ウケます。

ある時は、バスの後部座席に座っていた、女の子にピースのサインを送ったら、

じゃんけんの身振りをした後で、「グー」の手を出してきました。 ガラス越しですが、お互い大笑い。

-

復活の日

2021年5月23日|院長ブログ

風邪と思われたウイルスが実は殺人兵器として開発されたウイルスで、誤って世界に広がってしまい、人類を死滅させてしまう。

ウイルスに感染しなかったのは南極にいた人だけになってしまう・・・

という今の時代を予言するような小説を子供の頃読みました。

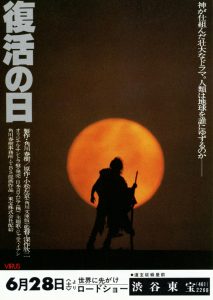

小松左京という作家の「復活の日」です。

軍の研究所で開発された猛毒のウイルスがスパイによって運び出されたが、途中でスパイの乗った飛行機が遭難し、ウイルスが飛散して世界に広がった。当初は家畜の病気か新型のインフルエンザと思われていたが、心臓発作を起こして死ぬ人が続出。各国が対抗策を取るもウイルスは蔓延し、人類をはじめとする脊椎動物は全滅してしまう。

雪と氷に閉ざされた南極は唯一ウイルスの感染が起こらず、各国の観測隊員だけが生き残った。

誰もいなくなったアメリカでは、核兵器の自動報復装置があり、大地震が起こると核ボタンが作動し、全世界に核ミサイルが発射される。

なんとかそれだけは阻止せねば・・・

という壮大なスケールのSF作品です。

ウイルスの広がりに対して、ムダな努力を続けるお医者さん。「患者の診察で3日間寝ていなくて、注射をする医者の顔の鼻くそが鼻から出たり入ったりしていた」という妙にリアリティのある描写を覚えています。

私も夜中に仕事があって、引き続き朝も診察の仕事しているときに、眠くて眠くて、鼻クソ落としそうになることがあります。

南極大陸に残されているのは各国の観測隊員がほとんどで、1万人のうち女性はなんと十数人。種の保存のために妊娠・出産を義務にしたりとか・・・

読書感想文のために読んだ本でしたが、私、もともと感想文は苦手でした。

ただ内容があまりに長いので、あらすじだけ書いていたら原稿用紙10枚になってしまい、感想文なのに自分の意見とか、あまり書かず提出したのですが、書いた枚数が多い、というだけで国語の先生に感心されました。

自分の感想なんかろくに書いてないのに先生にほめられて、そのことが記憶に残っている一冊です。

-

大旅行

2021年5月16日|院長ブログ

今までは連休で旅行をした人も去年と今年はコロナで行けず、不満がたまっている人も多いでしょう。

私はもともと旅行好きだったのですが、

この産婦人科という仕事に入る前に「後の人生で悔いの残らないよう、大旅行をしよう」と思い、実行しました。

大旅行です。

職場が異動になった時期に、有給休暇も含め20日程度の完全な休みをとって、飛行機の片道チケットを確保しました。

日本→ロスアンゼルス

ロスアンゼルス→ ロンドン

ロンドン→(陸路)→オーストリアのウィーン

ウィーン→ドバイ

ドバイ → 日本

と全部片道切符で乗り継ぐと、地球を一周できてしまうのです。

かかった費用は飛行機のチケットだけで30数万円です。

ホテルは予約なし。行き当たりばったり。ネットの使えるPC持参。

通常、航空機のチケットは往復の旅程が前提なので、チケット買いに地元の旅行代理店に行って

「全部片道の航空券をください」

というと

「帰りの便はどうするんですかあ? 」と

(このバカ何を考えているんだ)というような顔をされたことが、たびたびあったのですが

ネットで検索してみると、このようなチケットの売り方(全部片道)をする代理店が見つかります。

チケット以外は行き当たりばったりの旅で、宿も現地で探してとるなど、人生の思い出に残るエキサイティングな旅でした。

そういうわけで、自分の旅好きの心もしばらく封印されているのですが、

未知の世界の冒険の旅、また行きたくなるかもしれません。

今の私の夢?

天竜浜名湖鉄道の一日乗車の旅です!

-

さい帯血とは

2021年4月28日|院長ブログ

再生医療で今までなおらなかった病気が治るようになった等いろいろニュースがありますが、さい帯を使った再生医療も再び注目を浴びています。

さい帯って何だかわかりますか? 「へその緒」つまり生まれるときに赤ちゃんのおへそにつながっている血管のことです。医学用語で「臍帯」英語でUmbilical cordです。

さい帯から幹細胞を取る試みは今に始まったことではなく、20年くらい前にすでに技術が確立されていて、私も臍帯血バンクに提供する血液を採っていたこともあります。

当時から「子供が白血病になったときのために役立つかもしれない」と言われていましたが、20年経った現在では、自閉症の治療に効果があるのではないか(phaseⅠで臨床応用はされていない)と言われています。

臍帯血は採取するのは簡単ですが、保存と管理が難しい。 20万円くらいかかります。

公的な臍帯血バンクもありますが、民間の会社の活動が大きいです。

。「臍帯血を取りましょう」と積極的なCMを展開していたのは血液製剤のバッグを販売する某医療機器メーカーでした。自分とこの製品が売れるのだから、積極的に宣伝しているはずです。

白血病にかかる頻度は少ないので、割にあわないと私は思いましたが、そう思わない人もいるでしょう。

コストの問題が解決でき臍帯血を有効に使うことができれば、いいものだと思います。

さて、臍帯を触ったこと、ありますか?

釜揚げうどんのように白っぽくてツルツルしています。子宮の中で赤ちゃんの圧迫を受けるので、つぶれないようにコラーゲンの繊維がたっぷり入っています。

釜揚げうどんを食べる時、ちょっと臍帯のことを思い出します。

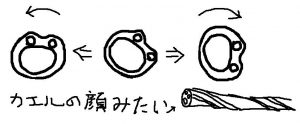

臍帯は断面がカエルの顔みたい

-

コトバの壁

2021年3月18日|院長ブログ

先日夜間の緊急手術があり、外国出身で日本語の通じない人に手術をしました。

説明と同意が大変でした。

手遅れになるぞ~

こちらから無理やり拝み倒して、手術をさせてもらった感があります。

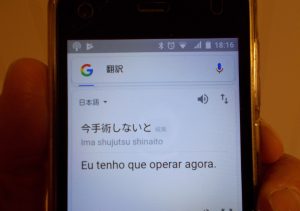

それでも、ちょっと役に立ったのは「google 翻訳」。近年だんだん精度が上がってきているようです。この患者さん、普段は通訳の人が介在していないと、会話が成立しないのですが、

今回の緊急手術では「気合い」と「google翻訳」で、手遅れになる前に手術が開始できました。

スマホから翻訳された発音も聞けるのですが、緊急時にそぐわない、のんびりした音声で、ちょっとイラっとさせられました。まあいいけど。

*

外国人でコミュニケーションが大変だったこと、数多くありますが、思い出深いものの一つは、私が研修医の頃出会ったロシア人の患者です。

神戸港の近くにある救急病院でしたが、ある晩「血を吐いた」というロシア人の船員が来ました。

付き添いの人の片言の英語の説明からすると、胃潰瘍で出血のよう。本人は日本語全くわかりません。

診断のためには直腸診(肛門から指を入れる検査)をして便潜血の有無をみる。

コトバの通じない人に直腸診!

さて、困った。

「ズボンとパンツを脱いでください。」

「ベッドに横たわり、膝をかかえるようにして丸くなってください」

「私が指を入れますから肛門の括約筋をゆるめてください」

これだけの内容を、コトバのわからないロシア人船員のオジサンに説明するのです。

私はパントマイムで彼にメッセージを伝えることにしました。

私は診察の椅子から立ち上がり(白衣を着ていた)、

ズボンのベルトをゆるめ、ズボンとパンツを脱ぐジェスチャーをした。

(わかった?)と目くばせすると、ロシア人はウンウンとうなずいてくれた。

ピンポーン!

そばのベッドに自分が横たわって、膝を丸くするジェスチャー。

ピンポーン!

横で看護師がクスクス笑っていましたが、そんなことには構っていられません。

最後は難関だった。

「肛門に指を入れます」のジェスチャー。

こういう非常事態では気合でなんとか通じるもので、私が執拗に人差し指を立てて「カンチョー!」のポーズをすると、最後にはこっくりうなずいてくれた。

結果は陽性。胃潰瘍からの出血が確認され、ロシア人患者は入院して胃潰瘍の治療をうけることになったのでした。

スマホの翻訳アプリ、今後の活躍が期待されます。