院長ブログ

-

こたつの話

2025年3月2日|院長ブログ

3月になって急にあったかくなりましたね。

畑仕事をしようと思って、実家の物置に入ったら、古い「こたつ」が転がっていました。

使われなくなった実家のコタツ

コタツって、今の若い世代では知らない人もいるかもしれない。

昭和の時代、冬の家庭に出てくるもの、といえば「こたつ(炬燵)」です。

オックスフォード英語辞典にもkotatsuというワードが乗っていたくらい、日本の冬を代表する家具でした。

(もっと昔の暖房器具には「火鉢」があって、自分も幼少の頃に使ったことがあります。)

昔は部屋全体を暖める暖房とか、なかったので、家の中にいる人は自然とコタツに集まってきます。

コタツに入って座っているだけで、自然と家族と会話が始まるようなしくみになっていました。

家族がバラバラに好きなことをしている今の生活と比べると 、意識しなくてもお互いのことがわかるようになっていたと思います。

(便利すぎる今の世の中が、孤独を増やしていませんか)

コタツって子供のころはかくれんぼの絶好の場所でもあり男の子にとっては秘密基地でもありました。

*

私は子供のころ、コタツで大失敗したことがあります。

小学6年頃、スーパーカーブームといって、ランボルギーニやフェラーリなどの高級車がもてはやされた時代がありました。展示会に行って、父親から借りたカメラで写真をバシバシとった私。

通常、カメラ屋に持って行って、現像を頼むのですが、私は、カメラのフィルムのロール(3㎝くらいのフィルムが収まっている円筒形のもの)がどうなっているのか、開けてみたくなった。

赤外線の暗室でカメラのフィルムを現像する、ということは知っていた私。

赤外線は可視光ではないので、フィルムは感光しないのです。

「赤外線コタツ」の中は赤外線が出ているので、フィルムケースの中身を開けても大丈夫だろうと、子供なりに考えました。

コタツの中にもぐっていって、フィルムケースをぱかっと開けて、ただフィルムが巻かれているのを確認すると、またもとのようにフィルムを納めました。

数日後、カメラ屋に頼んでプリントされた写真を見てビックリ。

撮影したフィルムはほとんど感光してしまってダメになってました。わずかに残っていた数枚の写真も、背景が真っ赤になっています。

「何をしたんだこりゃ」とカメラ屋と親にびっくりされました。

コタツの中って、赤外線以外に、赤い可視光が出ていて、現像前のフィルム開けちゃうと、赤く感光されてしまう、ということを身をもって学びました。

-

コロナに(心を)やられた私

2025年2月26日|院長ブログ

コロナ・・・と言えば、ビール?

メキシコ料理といっしょに飲むコロナビールって最高ですね。ライムを瓶に入れて飲むのが粋だとか。

えっ? 「コロナ」違い?

コロナと言えば・・・ファンヒーター・・・ですね。寒い冬、すぐ暖かくなるのはいいですねえ。

えっ? 違う「コロナ」?

そうそう、コロナと言えば・・・「マークⅡ(ツー)」です。クルマの。

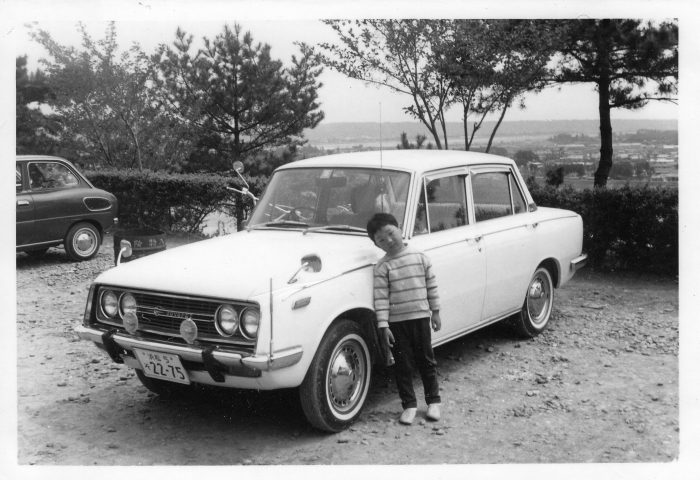

私の人生で初めて乗った自動車がコロナ・マークⅡなんです。私が4歳くらいの頃に父親が乗っていたクルマです。最近自分の小さい頃の写真で、コロナとツーショットの写真を見つけました。

4歳の時の私です。クルマはコロナマークⅡ。クルマ大好きで心やられちゃいました。

私小さい頃から、動くものが好きで、親に言わせると、クルマに乗るのが大好きだったそうです。当時(昭和40年代)は小さい子供でも助手席(チャイルドシートもなく、もちろんシートベルトもせず)に乗せてもらい、目の前のフロントガラスの向こうの風景や、親が運転している様子をじっくり見ていたと思います。コロナに(乗せてもらうことに)夢中になっていた時代。

*

子ども時代の話にもどりますが、私が小学生の頃には、私の母がはじめて自動車免許を取得しました。

母も働いていて、通勤のためでしたが、免許が取れたのが母もうれしかったようです。

ある日、私を助手席に乗せて運転する母が、映画のカーチェイスのように、わざと蛇行運転して父のクルマの後を追ってふざけていたことがありますす。そんな母は幸せそうな顔でした。

母と父で夫婦喧嘩をすることもありました。

そんなとき母は、クルマに乗って家出するのです。

ある時ケンカした後で私をクルマの助手席に乗せて家出しました。

クルマに乗って家を出た母は、どうするのだろう。

家から数キロ離れた田んぼのあぜ道にクルマを停めた母。助手席の私に一言も話すことなく、黙って悔し涙を流していました。

長い間泣いて、しばらく時間を過ごし落ち着いた頃、またエンジンかけて、黙ってUターンして深夜の自宅に戻りました。

クルマの中って自分を解放させてくれる別空間な感じがしませんか。

-

花粉症とマスク

2025年2月23日|院長ブログ

クシュン、クシュン。ズルズル

今年も花粉症の季節がやってきました。

今年は診察室に来る人はみんなマスクをしていますが、鼻水をすする音で花粉症とわかります。

目の粘膜、鼻の粘膜にスギ花粉がつくことによっておこるアレルギー反応ですが

アトピー性皮膚炎や気管支喘息とともに、こうした免疫異常は現代の大きな謎ですが鼻詰まり、鼻水、くしゃみなどの症状を抑えるためには抗ヒスタミン剤がよく効きます。

花粉症のシーズン前から飲んでおくといいらしい。眠気の副作用が抑えられた第二世代が良いです。

ステロイドのスプレー剤も効果あり、最近のガイドラインでは第一選択になりました。

また、減感作療法といって、直接スギ花粉の成分を皮下や舌下に投与して、だんだん花粉の成分に体を慣らしていく方法もあります。長期間、何回も通院する必要があります。

手術的に、鼻の花粉の付着する粘膜の部分をレーザーで焼いてしまう方法もありますが、できる医者が少ないのと焼き加減が難しいのがネックらしい。

花粉症予防のための方法をいくつか挙げてみます。

1.息をする時は鼻呼吸で

現代人は口を開けて呼吸している人が多い。

口を開けているとスギを含めた抗原物質が直接気道や肺に送られ、アレルギー反応を起こしやすくなるという説あり。鼻毛でブロック。2.鼻の洗浄をする

空気中のゴミや抗原物質がまずひっかかるのが鼻の粘膜。

外から帰ったら、鼻に水を通して洗浄する。うがいより効果的かもしれない。3.発酵食品を多く摂る

人はもともと、雑多な微生物と共存していました。

ヨーグルトを摂取するとアレルギーの発生率が低下することは知られていますね。

発酵食品により腸内フローラ(細菌バランス)を改善し、Th1(ヘルパーT細胞)とTh2のバランスがとれた状態にするとアレルギー疾患の改善につながります。4.寄生虫を飼う(半分冗談)

発展途上国の人や昔の日本の人にアレルギー病がなかったのはお腹に寄生虫を飼っていたからだと元東京医科歯科大学の藤田博士は言っていました。

寄生虫に対するIgE抗体が産生されることで、花粉へのIgE産生が抑えられる。

たしかにギョウチュウ、回虫、サナダ虫など、寄生虫が一斉駆除で日本から消えていった時期と花粉症などアレルギー病が増えてきた時期は見事に一致します。(半分本気です)

***

マスクしてるのが当たり前になった日常ですが、マスクのデメリットもいろいろあります。

声がはっきり聞こえない、とか表情がわかりにくい、とか。

オンライン診療もコロナ禍で注目されてきました。

私も自費のピルの処方などでオンライン診療をやっていましたが、期待されるほど便利なツールではありません。「電話で再診する」ことが保険診療で以前から認められていましたが、スマホを利用して行うオンライン診療は、「電話」に毛が生えたようなものです。リアルの診察にとってかわることはないと思います。

先日も、オンラインのピル処方で、患者さんの一人がマスクをしていました。診察を受けるときに「マスクを外してください」というルールはないのですが、その時まで、オンライン診療でマスクをしていた人はいなかったので、慌てました。

自分も、診察室で患者の話に同調したり、反応を示すときは、目と眉の動きをちょっとオーバーにして感情表現するようにしていて、眉の上げ下げを強調しています。

笑っている・・・つもり

困っている顔のつもり

ビックリした顔・・・のつもり

でも マスクしちゃったら表情伝わらないよなあ・・・

-

2月22日は猫の日

2025年2月19日|院長ブログ

2月14日は「ふんどしの日」でしたが、2月22日は

ニャン・ニャン・ニャンで「猫の日」だそうです。

ここ数年猫を飼う人が増え、最近のコロナ禍でステイホームが続くなか、自宅でペットを飼う人がさら増加しているそうです。

かくいう私も猫を飼っています。

10歳のメス猫で、もとは野良猫の子でした。「ミーコ」と名付けました。

自宅では遊び相手になってもらい、楽しんでいます。猫は犬と違って、ふつう呼びかけても返事はしないのですが、この猫は「ミーコ」と声をかけると「ミャア」と返事します。

「腹減った」と「外に出してくれ」以外には要求されることがないので、飼っていてラクです。

猫ははなしかけるとじーっと顔を見る。

言っていること、わかってるのかなあ?

人間と同じでアイコンタクトをとるので面白いです。

この猫は生後2年めくらいに出産したことがあります。

ある日、抱き上げた時に、おなかが大きくなっているのに気づきました。

乳首も大きくなっていて、どうも妊娠のようです。

時々外に散歩に出してやっていたのですが、どっかで交尾したらしい。

日に日に、おなかは大きくなってくるのですが、当の本人は相変わらず、私が仕事から帰ってくると

玄関でじーっと私を見つめて待っています。何も考えてない顔で。

(ネコって自分が妊娠していて、不安にならないだろうか・・・)

私は毎日 妊娠したことで不安になっている人間を診察しているのですが、

この猫の不安感のなさは何なんだろう、と思いました。

動物の妊娠を見ていて思ったのですが、人間はどうも、余計な知識が邪魔してしまって、

損をしていることが多いのではないかと思えてきました。

「出産のことについてよく知っておきましょう」などと医療従事者の私たちは、人間の妊婦に言いますが、

本来、妊娠・出産は何も考えてなくても、できてしまうものです。

妊娠中のトラブル、気を付けたほうがいいこと、いろいろあります。

その一方で、あまり余計な心配をしてもメンタル的によくないのではないかと思っています。

ネコまくら 気持ちいいです

猫に教えられる毎日です。

-

ボウコウはマズい

2025年2月16日|院長ブログ

婦人科にも排尿トラブルの相談はよくあり、膀胱炎で薬を出すこともあります。

疲れていて、免疫力が低下すると尿道から細菌が侵入して膀胱炎をおこします。

男女比でいうと女性が多いのですが、尿道の長さが違うためと説明されています。

排尿痛、頻尿、血尿による尿の混濁などを認めれば診断がつき、通常抗生物質がよく効きます。

水分を多めに摂ることも治療には良いですし、民間療法ではクランベリージュースが効果があるとのエビデンスが出ています。

*

さて、勤務医をしていた頃の話。

ある日病院に産婦人科の救急患者がやってきた。

ケガをして性器から出血しているという。

_

患者は28歳の女性(結婚5年目)。 夫婦ゲンカをしていて、殴り合いとなり、夫に股間を思い切り蹴られたという。 蹴られたところが出血して止まらないと。

診察してみると、膀胱から尿の出てくる、外尿道口というオシッコの出口の部分から 膣にかけて、1センチ程度パックリ切れていた。 尿道周辺は血管の多いところなので、切れると結構出血する。

_

縫合は簡単に終わったものの、瘢痕ができて後で排尿障害でも起こしたら まずい、と思ったので、導尿のバルーンを膀胱に留置して入院してもらった。

入院の際に、後からやってきた夫に 「膀胱からオシッコが出ないと、奥さんは尿毒症を起こして死んじゃうかもしれませんよ」 と、多少脅かして説明した。妻に暴行をはたらいたと思われるその夫は 一見したところマジメそうな人で、私の話を黙って聞いていた。

・

股間を蹴られて出血を起こす、というからには、よっぽど狙って蹴ったんだろうか。 そこらへんは詳しく聞けなかった。

翌日になって、膀胱に留置したバルーンを抜いてみて、 排尿の状態も問題なさそうだったので彼女には退院してもらった。

抜糸のために一週間後に病院に来てもらったときに、 彼女はこう言った。

・

「役所に離婚届を出してきました。」

・

お父さん、やっぱりボウコウはいけない。

-

WEBセミナー

2025年2月12日|院長ブログ

コロナ前と比べるとWEBセミナーで学ぶ機会が増えました。

製薬会社主催の講演会で、有名な講師が話をしてくれるのですが、以前は、わざわざ会場まで行く手間と時間もあり、なかなか出席できないことも多々ありました。

その点WEBセミナーは移動しなくて済みます。自宅でも見れます。

昔のセミナーの演者は台本棒読みっていう感じで、テレビカメラの斜め上あたりを凝視していて表情にも変化なく、資料も専門的過ぎてつまらなかったのですが、最近のWEBセミナーは進化してます。

私たちのような一般の(専門研究者でない)医師のレベルに内容を合わせてくれてあり、パワポのグラフも見やすい。

その道では名高いエラい先生が「見ていただきありがとうございます。」とこちらに頭を下げてくれるじゃありませんか。

誰もいない夜の診察室で、「いえいえ、こちらこそ」とつぶやきながら画面に向かってお辞儀していたりします。

私の横にいるのは有名な髙松先生です

先日、うちのクリニックでweb講演会を開きました。ある製薬会社の協賛でした。私は座長をすることになったのですが、オンラインで参加しているであろう多数の人のために、胸から上は、ふだんと違ってシャツにネクタイ・紺のブレザーでびしっと決めて、臨みました。

でもズボンはボロボロで、裾がほころんでいて、

足は、いつもの、汚れたサンダル履きでした。

-

マタキン

2025年2月12日|院長ブログ

お客様に出すために、近所の和菓子屋(又一庵)できんつばを買ってきました。この店のきんつばはおいしくて、磐田市の有名なスイーツの一つです。

薄い皮で包まれたつぶあんは、甘すぎず、軟らか過ぎず、硬すぎず、口に入れるとほっくりと溶けて、絶妙なおいしさです。磐田に来たときはぜひ味わってください。

「又一庵(またいちあん)のきんつば」のことを地元の人間は「マタキン」と呼んでいます。

すばらしい略称ですね。

「マタキン 一個ちょうだい!」というふうに言います。

さて私も甘いものは大好きです。

仕事の上では妊婦さんに向けて「糖質の甘いものばかり食べることは控えましょう」と言っているワリに、時々コンビニのスイーツの棚のところでウロウロしていて、はっと我に返ります。

1月という月は、前の年の暮れから、忘年会、クリスマス、年末年始のおせちやご馳走で普段よあり食べる量が増え、体重が増えてしまっている人が多くなるのですが、今年はとくにコロナ感染症で、自宅から外出せずゴロゴロ過ごしていたため、さらに太ってしまった人が多いのです。

私は仕事の上では「体重増やしちゃダメじゃないですか」と、眉間にシワを作って、困った表情をしますが、糖質を控えたほうがいいのは、私自身だったりします。

糖尿病・高血圧・コレステロール・・・私と同世代で悩んでいる人は多いのに、こんなところで甘いもの買い食いしてていいの?(ちょっとならいいんだよ)と心の中の悪魔がささやきます。

もう一つの磐田市で有名なスイーツは玉華堂の「みそまんじゅう」です。磐田市出身の某女優が広めてくれて全国区になったお菓子です。茶色のもっちりした皮に、「甘じょっぱい」上品な甘さの餡(あん)が至福のひとときをもたらします。

「あん」を使った、おいしいお菓子のあるこの街、うちのクリニックで「店頭販売」してみようかな。

あんのお菓子が複数あるから「餡(あん)ズ・クリニック」なんちゃって。

-

2月4日は風疹の日

2025年2月9日|院長ブログ

コロナが下火になったと思ったら、インフルエンザ、マイコプラズマ肺炎、りんご病その他いろいろ よくわからない(診断できてないので)発熱をきたす感染症が、この冬、わっと広がったようです。なかにまだコロナも混じっていたりします。

人間、過去の事はすぐ忘れてしまうもので、残念ながら、またなにかの感染症が世間を騒がすようになるのではないかと思います。オトナがいくら気を付けていても、保育園などで水平感染を起こすものもあり、避けられないです。

医者の仕事もなくならないです。

感染症対策の基本は、やはり手洗いとか予防に努めるしかないのです。

感染症といえば、2月4日は「2」(ふ)と「4」(し)をとって「風疹の日」でもあります。

風疹がなぜ困るかといえば、かかった妊婦の赤ちゃんに白内障、心奇形、難聴などの先天異常を起こすことがあるからです。

こうならないように、妊娠する可能性のある女性にはワクチン接種が行われています。通常は心配ありません。

妊娠初期に風疹の抗体検査もするのですが、一定の割合(自分の経験では2割程度)で抗体価が低い人がいます。ワクチンうって時間が経つと抗体の強さが弱くなってくる人がいるらしい。

抗体価が下がっているからと言って、必ずしも危険というわけではないらしいですが、妊娠中はワクチンうてないので、医者として何もできません。

ちなみに、リンゴ病(伝染性紅斑)も今再び流行っているんですが、この感染症は胎児の赤血球に感染することがある病気(頻度は低い)で、先天奇形を生じることはありません。

かといって、「どうしようもない」という言い方もできず、「風疹の流行っている時期は人ごみを避けましょう」と説明していますが、果たして科学的に有効なのかどうか、言っている自分もわかりません(ガイドラインにはそこらへんまで書かれていないので)。罹患率は低いのでいたずらに不安をあおらないようにしています。

ちなみに4日の次の日は2月5日で、「にっこり(2・5)」の日でもあります。

笑顔が大事ですね。

-

スマホが いっちまった・・・

2025年2月5日|院長ブログ

「前の彼女のところへ戻るのね・・・ だったら、私なんて、必要ないわよね・・・」

スマホが壊れたとき、そう言っているような気がしました。

ちょっと当てただけなのに・・・

壊れたスマホはピンチヒッターのスマホで使い始めて一か月も経たないものでした。

今まで使っていたスマホの電池が持たなくなったので、バッテリー交換修理に出したのですが、こういう時のために中古スマホを買っておいたのです。SIMカード入れかえて使ってました。

ところが。

お店から「バッテリー交換できました」と連絡を受けたその翌朝に、壊れたのです。

ふだん私は肌身離さずスマホを持っていますが、大事に使っていて、めったに落としたことがなく、画面が割れて見えなくなるトラブルは、初めてでした。

古いスマホを再び使えるようになったタイミングで起こったこのアクシデント、スマホに人格がのりうつった気がしました。

私は仕事で呼び出しに対応できるように、寝る時も、風呂に入るときも、トイレに行くときも、いつもスマホといっしょです。そういう生活をしていると、スマホに魂がのりうつったような気になってきます。ちょっとスマホから離れると「私を忘れないでね~」と言っている気がしてしまう。

壊れたスマホ、画面は見れないが電池は生きてて、朝になると、しっかりアラームが鳴ってくれる(止められない)。

「私のこと、覚えてて~」って言っているような気がする。

なんか切ないので、さっさと、市役所の「携帯PCリサイクルボックス」というところに持って行って、処分してきました。

稀金属とか取り出して有効活用できますよう。

「また誰かの役に立ってくれよ」とつぶやいて、振り返らず、その場を後にしました。

拾った子犬が飼えないとわかって、親に言われて、元いた川べりに返してきた、そんな気分でした。

-

産んでくれてありがとう

2025年2月2日|院長ブログ

「産んでくれてありがとう」

立ち合い出産のとき、出産した女性にたいして、夫の一言。

私がお産で立ち会っている時に、耳にする言葉です。

最近なぜか、「産んでくれてありがとう」という言葉をよく聞きます。今までは一年に数回、くらいでしたがこの一か月で3回聞きました。

今子供を産む人の数が少なくなって、少子化はどんどん進行していますが、そんな中でも、お産をした人をサポートするような世の中になってきていて、少しずつ少子化にブレーキがかかり始めている。

現場にいるとそんな感触があります。

ここ10年の間に、夫が育児休暇を取ることが一般的になって、保育園も預けやすくなってきている。

子供を作った人が大事にされる社会になっていくと、子供を持ちたいと考える人が増えてくるのかもしれませんね。

「ありがとう」は魔法のキーワードです。

職場でも「〇〇してくれて、ありがとう」をつけることで、人間関係がぐっと良くなります。(ということは知っていますが、私無口なほうなので、実際あまり言っていないかもしれない)

「ありがとう」が言葉に出しにくい人は、日ごろからなにかにつけて「ありがとう」を言うクセをつけておくといいそうです。

そういうわけで、私は自分のペットのネコに「ありがとう」と言うようにしました。

私が深夜に自宅に帰ってくると、うちのネコは玄関で、私を迎えてくれます。

三つ指ついて。

「まっててくれて、アリガト」

というと ネコは

「ニャー」と返してくれます。

みーこです。ふだんはツンツンしてます