院長ブログ

-

母子手帳

2026年2月18日|院長ブログ

母子手帳は、もらった妊婦さんにとっては、出産や赤ちゃんの健康を記録する大切なものです。

数年前からスマホに母子手帳の機能が入ったアプリも出回っています。便利そうなのですが、実際使っている人は少ないかもしれません。「紙の手帳」とスマホの「カレンダーアプリ」みたいなもので、やはり紙であることのメリットは大きいと思います。すぐ見れる。落としても壊れない。

こないだテレビ見ていたら「母子手帳は日本が世界に誇れる立派な制度だ!」と自画自賛されていましたが、電子化されちゃったら、母子手帳そのものなんて必要なくなるじゃないですか。

妊娠された皆さんは自治体発行の母子手帳を手にすることになるのですが、病院で備考欄に何を書くか。

とくに決まりはないのです。

元気で生まれてこいよ!

私は胎児心拍が確認できたときに「心拍(+)」と記入します。

太りすぎの人には体重のところに赤丸を入れ、それとなく減量を促します。

以前 私は胎児の向きを表すためにイラストを描いていましたが

私の絵があまりに下手なのか

「何?これ?」

と質問してくる人が多くなり、イヤになってやめてしまいました。

妊婦さんが自分自身で記入してくることもあります。

「○○ちゃん、早く会いたいね!」

とか

「元気で産まれてね!」

とか

母子手帳には親の思いも表現されていて、面白い。

手書きの手帳って、味わい深いですね。

-

ふんどしの日

2026年2月15日|院長ブログ

2月14日は何の日かご存知ですか?

もちろんご存じですよね。

そう・・・2月14日は

_

_

ふんどしの日です。

日本古来の文化であり、伝統的な下着の「ふんどし」。2と14で「ふんどし」と読む語呂合わせから日本ふんどし協会が制定しています。

ちょっと前に「女性用ふんどし」も流行しましたね。

むれやすいショーツとは違って、肌を締め付けないので、肌荒れを起こしやすい人、膣炎をおこしやすい人にはお勧めです。

ふんどし女子

この冬場、気温が低いことも関係するのか、肌のトラブルも多いです。

肌のトラブルと言えば皮膚科、と思うかもしれませんが、陰部の肌トラブルに限っては、皮膚科に行くのは気後れするという理由で婦人科を受診します。

皮膚トラブルの対応では、体の部位に関わらず、1)刺激になるものを避ける、2)肌の保湿(うるおい)を大事にする 3)睡眠を十分とってストレスを避け身体の免疫力を上げる ことが基本です。

清潔にしようと、強い洗浄剤で洗いすぎると、むしろ皮脂を落としてしまい、かえって痒みをひどくしてしまっている人もいるので、洗いすぎないように気をつけましょう。

陰部専用の洗浄剤(http://www.lactacyd.jp/)もあります。

保湿効果があり、痒みを取る薬としては、1)ワセリンなど単に保湿をするだけのもの

2)尿素系は角質を軟らかくして水分保持させるもの 3)ヘパリン類似物質といって水分保持と同時に血行も促進するもの、などがあります。

ワセリンはいくら使っても副作用ないですが、他のものは医師に相談しましょう。

さて、ちょっと変わった下着で以前流行(というかメディアで取り上げられた)したものに

男性用ブラジャー

というのもありました。

楽天の販売サイトより

こんなもの、どうしてつけたくなるのか・・・

と思っていたのですが

私もマラソン大会で走った時、着ているシャツによっては乳首がすれて痛くなることがあり、役に立つかもしれない。

絆創膏貼って代用してますけど。

-

着てみないとわからない・・・

2026年2月11日|院長ブログ

メルカリではいろいろなものが安く売られていて、眺めているのも楽しいですが、欲しかったジャケットが新品の価格の3分の1で購入でき。うれしかったです。

中古のジーンズを買ったことも2回あります。

条件を「ユニクロ」でウェストのサイズ指定して検索していますが、同じユニクロでも原産国とかモデルで、履き心地が全然違う。

最初はダボダボ過ぎたので、またメルカリで転売してしまいました。2回目はスリムフィットでひざ下ピチピチで、それでも、穿いていると気にならなくなるのでガマンして穿いています。

転売してしまおうかどうか迷っています。

メルカリで買うと安いんですが、いまいちサイズが合わなかったりする。

服を買うときは実際着てみるのが大事ですね。

*

衣類のフィッティングというと思い出す話があります。

私がクリニックを開業する前にはいろいろな業者と面談したのですが、そのころの話です。

ある日、下着を販売する業者との面談がありました。院内で、母乳の出始めた女性がつけるブラジャーや 産後のショーツを販売する業者。

「こういう形が赤ちゃんにおっぱいをあげやすいんですよ」

商談の席で、背広を着た男性の業者はブラの見本を袋から出しました。

(本当にそうなのか?)

私の頭の中に疑問がよぎりました。

試してみないとわからない・・・

実際に自分で身に着けてみることにしました。

私のブラのつけ方はぎこちない。(つけたことないので)

苦労している私を見て、周囲から失笑がもれました。

大人でありながら3歳の幼児の服を気功のワザで数秒で着てしまう、 中国の大道芸人のようでした。

体格の良い私の背中に回したヒモはパッツン、パッツン、

乳房が入るスペースは私の貧乳のため、スカスカ。

結局、このブラが役に立つのかどうか、私の体では確かめることができませんでした。

-

問診票でびっくりすること

2026年2月8日|院長ブログ

病院に初めてかかるときには、「問診票」というものを書いてもらいます。

産婦人科の問診票の特徴は「妊娠・出産歴」を聞くところです。今までに何回妊娠し、何人出産したか、を聞くところがあります。

病気の原因を知るためには重要な情報です。

「妊娠したけど妊娠にカウントされない」こともあります。最近(といってもここ20年くらい)は生理が遅れて妊娠を疑う人は、まず最初に市販の妊娠検査薬を使って調べる人が多いのですが、妊娠反応が陽性と出てもエコー(超音波検査)で見えないうちに終わる、ごく初期の流産は「化学流産」と言って妊娠したとみなされません。

だから本人は妊娠したと思っていても、妊娠とされない妊娠もあるのです。

自分の出産した子供の数が2人だったか3人だったか、間違える人はあまりいないので、何回妊娠したか、と比べて何回出産したかという質問には、は誰も間違えることがない、はずです。

問診票に書く「出産回数」は「1回」か「2回」か「3回」・・・のどれかであるはずなのですが、先日問診票に「出産回数:2~3回」と書いた人がいました。

「自分の産んだ子供が2人なのか3人なのか、あやふやな人なんて、いるのか?」とギョッとしたのですが、

話を聞いてみると、「最初の子は一人だったけど次に妊娠したときは双子だった。出産回数を2回と書いたらいいか、3回と書いたらいいか、迷った」ということでした。

迷うのも当然で、業界でも数年前にルールの変更があって、双子を2回出産したとしてカウントされていたものが、「双子でも出産回数は一回とする」ということになったのです。

*

問診票には「アレルギーはありませんか」と聞く欄もあります。

人によって反応するアレルギーの原因はいろいろ

ヨモギ、ブタクサ、ダニなどはよるあるアレルゲン。食べ物ではソバの粉、サバやイワシなどの青い背の魚、

ですが、長年医者をやっていると、いろんなものにアレルギーを持つ人がいることがわかります。

「私はキウイを食べると口の中がピリピリします」というキウイ・アレルギー の人がいるかと思えば

「鍋物に海老やカニが入っていると、アレルギー起こして食べられないんです」と言う人もいました。

宴会でスープを口にしたとたん、舌先がピリピリするそうです。

「北京ダックを食べたときに、アレルギー症状がひどく出た」という人もいました。ニワトリの肉では出ないそうですが(見栄張ってるのか、と思いました)。

キャビアやフォアグラにアレルギーがあるという人もそのうち出てくるのでしょう。

-

2月3日は乳酸菌の日

2026年2月4日|院長ブログ

「2」と「3」で、毎月23日が「乳酸菌の日」だそうですが、2月3日も「乳酸菌の日」だそうです。

乳酸菌とは乳酸作る微生物の総称で腸内環境を整える善玉菌の代表的なものです。ヨーグルト以外にもキムチや漬物が「植物乳酸菌」で作られます。

さて、私は自家製ヨーグルをト 作り続けています。

カスピ海ヨーグルト、スーパーでも売られている種菌があるのですが、自家製でも作り方は簡単です。

新しい牛乳パックの口を開け、中の牛乳を少し出して、そこに前のヨーグルトを放り込む(牛乳の量の5分の1程度)だけです。

ただし、継ぎ足す時に手が触れたりすると雑菌の混入の原因になりますので、継ぎ足す時だけは実験室での無菌操作のように細心の注意を払います。

煮沸した容器に開けると良いとも書かれていますが、不十分な滅菌だとやはりコンタミネーション(雑菌の混入)の原因になるので、パックからパックへ直接移したほうがいいと、私は考えています。

そのまま室温でほったらかしにしておけば醗酵が進み、新しいヨーグルトができてしまうのです。 ヨーグルトを一定の温度に保つ「ヨーグルトメーカー」なるものもありますが、私の住む静岡では室温でもちゃんとできます。

冬は少し遅い気もしますが、そもそも冬は寒いので冷たいヨーグルトを食べる気が起こらず、数週間食べずに放置されていることもあります。しかし、中身はちゃんとヨーグルトになっています。

カスピ海ヨーグルトは他の種類のヨーグルトのように保温にわざわざ手間をかける必要はありません。

2年以上にわたって培養し続け、最長105回培養継ぎ足したこともあります。

これ以上やっても意味ないし、最初のヨーグルトの味と変わってきているのではないかと思って新しいヨーグルトと味を比べたこともありますが、味は変わりませんでした。

たまに何かの具合で味とか粘りが変わってしまうことがあり、その時は継ぎ足しをあきらめて、またもとの新しい種菌から始めています。(種菌も1000円以下で買えますので、ヨーグルト製品を買うよりは全然コスト安いです)

私が昔、訪問したバングラデシュやカンボジアでもヨーグルトが売られていて、衛生環境の悪い場所でも健康的でをおいしく食べることができるくらい、ヨーグルトは優秀な食品です。

「腐った」たべものと「発酵させた」たべものは違った印象ですが、微生物がやっていることは一緒です。ヨーグルトはいっしょ。

ヨーグルトは体の中の「善玉菌」ですが、日本であまり知られてないヨーグルトの活用法として、カンジダ膣炎の治療に使われることがあります。

欧米の旅行者の間ではよく知られています。

-

キティちゃんに励まされた

2026年2月2日|院長ブログ

2月1日にマラソン大会に出場してきました。近隣の森町です。

出場者数2000人程度でハーフマラソン、規模は大きくないですが、近場で参加しやすいという理由で行ってきました。

ピカチュウをかぶって走りました 大谷選手もいます

2月1日までの数日間、私の仕事が増えて自宅に帰るのも深夜、あるいは、夜中の呼び出しの対応で、準備らしいものはありませんでした。でも完走できてよかったです。

「練習できた?」と後で聞かれましたが、長距離走の練習って、数日前に追い込んでやるものではないです。

筋肉疲労が残るので、3日前からは何もしない程度が良い。だからむしろよかったかも。

今回「初めて」だったのは、仮装したランナーの複数から声をかけられたことです。

一人はキティちゃん(の仮装した身長150㎝程度の女性)でもう一人はサッポロビールのジョッキの仮装した人(30代くらいの男性)でした。どちらも私を(勢いよく)追い抜いていきました。

走っていて、追い抜かれるのはくやしいのですが、仮装したランナーに抜かれると、なぜか「口惜しさ」が倍増します。長いアゴひげの爺さんにも抜かれました。さらに悔しい!

沿道の応援と違って、他の走者から声をかけられることは、今までになかったのですが、

私って、よっぼど疲れ切って見えたのでしょうかねえ。

-

寒さの記憶

2026年1月31日|院長ブログ

寒いですね。体が縮こまりそうです。

感染対策で、窓を開けて換気しているので、冷たい風がヒューヒュー入ってきます。気温が低いと、ちょっと窓開けただけでヒューヒュー勢いよく空気が入ってくるのが感じられます。

ちょっと暖かいと、寒い空気は入ってこないかわりに、感染予防に換気がされているのか不安にもなります。

おなか出したり、下半身出して診察を受ける妊婦や患者の方には大変申し訳ないです。

*

寒いといえば、今まで私が生きてきた中で「厳しい寒さ」と感じたのは

アフガニスタンの冬、高校時代の雪山登山、1995年の神戸の震災の後の冬です。

アフガンの峠越え:寒かった!

アフガンには1年間住んでましたが、夏は40度以上になる一方、その年の12月にマイナス11度を記録しました。

寒波の後、水道管は凍ってしまい、水が出ず料理、洗濯、トイレの水を流す水が確保できなくなりました。

電気は停電で止まっていて明かりや暖房も使えない。朝や夜はろうそくの明かりを便りにし、

部屋の中でも寒いので、セーターを着て寝ないと眠れず、寒すぎて布団から顔を出して眠ることすらできません。

アフガンの峠超え 寒いです

屋外では不凍液を入れていなかった車のエンジンが壊れ、水道管はあちこちで破裂してしまいました。

アフガニスタンの現地人は着るものが十分ないので 数十人単位で人が死んだはずですが

ニュースにすらなりませんでした(新聞等メディアが発達してないので)。

*

高校生の頃には山岳部に所属していて、信州の雪山に登りに行くことが何回かありました。標高2500メートルの雪上にテントを張り、ピッケルと使った滑落停止とかアイゼンの使い方とか、練習に行った時でした。外はマイナス18度。

登山覚えたての高校生なので、汗で濡れた体が冷えて、テントの設営地について休んでいたら、眠くなってきて、気温はマイナス18度で、幸い他の部員もいて、助かったのですが、あのまま眠っていたら、もうこの世にはいないところでした。

*

1995年1月の阪神大震災では、私は神戸の真中に住んでいたのですが地震の後、電気や水道・ガスのライフラインが止まってしまい、不便な生活を強いられました。

雪は降りませんでしたが、部屋の中にいても温める電気やガスがないと寒いものです。夜は真っ暗。

とくに水は困りました。

都会では、排泄するにも水が要る(野グソはできない)ので、ウンチができなくて、困ってしまうのです。

電気がなければ医療機器を動かすこともできません。仕事にならない。

地震の後しばらくお風呂に入れてもらったり水をもらいに行きました。

自衛隊が設営したテントの風呂もありがたかったです。

神戸の冬は気温は寒かったですが、人の心の温かさを感じました。

-

清潔 不潔

2026年1月28日|院長ブログ

ときどき帝王切開の手術をしますが、冬場なので、手洗いの水が冷たく感じられます。

医療の現場では、手術や感染症の現場では、手洗いをして、手術着や予防衣を付けた後「余計なものにやたらと触ってはいけない」状態になります。

テレビのドラマで手術中に「汗拭いて」と言って助手に汗を拭かせる外科医がいますが、あればエラそうにしているわけではなくて、自分の顔を触ると手が不潔になるからです。ちなみに手術室で使う「不潔」とは「清潔(滅菌されて感染のリスクのない状態)ではない」という意味で、一般に使われる「汚染されている」という意味ではありません。

「ちょっと顔のここんとこ掻いて」

「ずれたメガネ直して」

なども手術中に自分の顔を触れない外科医が出すリクエストの一つ。

手術に加わっている医師で、操作をしていない手はどうしているかというと、滅菌されたドレープ(手術野を覆う布)に手をおろしていることが多い。

*

私が以前勤めていた大病院で、ある有名な外科医と同席して手術をする機会があった。

手術の腕はたしかに上手で、ずばずばと目標の臓器に達して、最小限の傷で患部を摘出する。

そして要求することも厳しい。

「そこ!不潔だから触るんじゃない!」

としかりつけながらも、てきぱきと手術の手は動いて、順調に手術が進んでいった。

緊張する手術の山場を越えて手術も終わりに近づいたときだ。

小さく

「イヤーン」

と若い女の声がした。

外科医の横にいる機械出し(メスや鉗子を出す役割をしている)の看護師の声。

鉗子を取りに手を伸ばすフリをして、そおっと若い看護婦の手を握ったのでした。

「先生!そんなとこ触らないで下さい!」

横にいた年配看護婦からたちまちヤジが上がった。

その外科医は手術は早いのですが女にも手が早かった。

-

天気図

2026年1月25日|院長ブログ

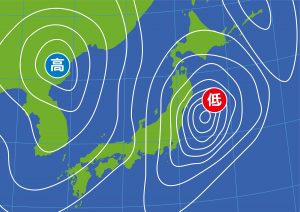

バカ寒いですね。

テレビの天気予報では、玉ねぎを輪切りにしたような等圧線で、寒い風邪が吹くパターン。

この地域では雪は降りませんが、乾いた西風が強い。

私の高校生のころ山岳部で天気図を描く練習をつんだことがあります。

当時の山岳部ではインターハイをめざしていました。

山岳部にも、インターハイがあるのです。4人一組で山に登って、降りてくる競技。

採点のポイントとしては、一定量の重さの荷物を背負って、時間に正確に移動できるか、

ちゃんとテントが設営できるか (ペグの打ち方の角度も採点対象となるのです)

キスリング(分厚いキャンバス地のリュックサック)に装備品を入れて、尋ねられたときに、正確にそこから取り出せるか、

というような、いちおう競技があったのです、当時は。

その中で「天気図が正確に描けるか」も採点対象で、自分は天気図を描く係でした。

NHKのラジオ第二放送で「南大東島、西南西の風、風力3 晴れ・・・」などと定時に放送される気象通報を聞いて

天気図の等圧線を描いていく。

等高線のひき方とか、センスが問われる部分もあって、ハマってみると楽しいです。

体力はあったのですが、頭脳が弱かったので天気図や装備チェックで点が取れず、残念ながらインターハイには行けませんでした。

-

試験の季節

2026年1月20日|院長ブログ

この時期受験のシーズンですね!

この時期受験のシーズンですね!以前ネット上の掲示板に出ていたネタですが、笑えたので転載します。

《 中国人の日本語試験とその回答 》

問1:「 あたかも 」を使って短文を作りなさい。

答: 「冷蔵庫に牛乳が、あたかもしれない。」

問2:「 どんより 」を使って短文を作りなさい

答;「 僕はうどんよりそばが好きだ。」

問3: 「まさか~ろう」を使って短文を作りなさい

答: 「 まさかりかついだきんたろう。」

問4: 「もし~なら」を使って短文を作りなさい。

答: 「もしもし、奈良県の人ですか?」

問5: 「うってかわって」を使って短文を作りなさい。

答: 「彼は麻薬をうってかわってしまった。」 笑える!