院長ブログ

-

野菜生活

2025年6月8日|院長ブログ

最近食品の値段が値上がりし、野菜を作る人も増えたそうです。

野菜作りは楽しいですよ!

私の菜園でも春先に10種類i以上の野菜が育っています。

ブロッコリー、カブ、人参、ジャガイモ・・・と次々と食べごろになっています。

実のところ私、水やりをしっかりやれていないので、苗の段階で枯らすことも多い。苗が虫や雑草に負けてしまうことも多い。

今年こそ成功させたいトウモロコシ

去年は収穫直前のトウモロコシがカメムシに食い荒らされて全滅だったので、今年は厳重に網で囲って、警戒してます。

今日からはナスも取れるようになりました。

畑でとれた野菜で顔を作ってみました

*

さて、私、クリニックでは、患者さんのお悩みを聞くのが仕事ですが、いろいろ考えてみたって、「わからないものはわからない」こともあります。

あるところまで悩んだら、その後は周りの流れにまかせるしかないんじゃないか、と思われる案件あり。

そう、なすがままにするのが良い。

なすがままに・・・

仕事の後、頭を切り替えて趣味に。畑に行って農作物の収穫に精を出しました。

作業しながら、BGMの音楽はビートルズの「Let it be(なすがままに)」でした。

「困った時 マリア様がやってきて、ぼくに言葉をささやく、なすがままに」という歌詞です。

ナスがままに・・・

ナスがママに・・・

ナスがママだったら、パパはキュウリか

・・・そうだ キュウリがパパだ!

オフの時には一人でダジャレを考えています。

-

サバっていう字は魚へんにブルーですか

2025年6月4日|院長ブログ

長嶋さんが亡くなった。野球のレジェンド。

私たちに、いろいろなものを残してくれた。

昔私が総合病院の勤務医だった頃の話。

*

「刃先を立てて、クビのとこから切り込んで」

「椎骨(ついこつ)に沿って切り下ろすんだ」

ある日私が医局にいたら、近くにいた外科の先生が、熱心に後輩に指導していた。

外科の世界は「習うより慣れろ」だが、

長嶋監督のバットの指導のように

「こう、クイッとまわして、シュッとなったらいいんだ」

というような、傍で聞いていてもよくわからないことを言う。

その外科の先生は声を大きくして熱心に説明していた。

「そうそう、ズバっと切り込んで、

バカバカッと開けてきゃいいんだよ」

「だめじゃん!そうすると頭の方に肉が残っちゃう!」

え?(頭に肉が残る?)

「骨に身が残らないように、骨ギリギリのところで切るんだよ」

外科でそんな手術あったっけ?

「脊椎に身が残るともったいないよ、

せっかく苦労して釣ったんだから」

よく話を聞いていると、釣り好きな外科の某医師が

「釣った魚を三枚におろす方法」

を説明しているところだった。

アフガンで手術していた頃の私

-

肥やし

2025年6月1日|院長ブログ

6月ですが、朝晩はすっきりした空気で梅雨を忘れる日でしたね。休日の今日は畑に出て野菜の収穫をしました。

赤かぶ、救出です!

先日は鶏糞を私の畑に撒いてきました。鶏糞は有機肥料で野菜の栄養分をたっぷり含んでいます。

今でこそ野菜に応じた肥料が使われていますが、近世まで人糞が肥料として使われていたのを知っていますか?

人に寄生する回虫は、便に虫卵を出すので、人糞のかかった野菜を食して回虫に感染することが20世紀の半ばくらいまで当たり前に起こっていました。ほとんどの人は症状がないので、それはそれでよかったのですが、衛生環境が改善して、寄生虫が根絶される時代になると、こんどはアトピー性皮膚炎や花粉症などのアレルギー疾患が増えてきたことから、寄生虫の感染はアレルギー疾患を予防していたのではないかという仮説があります(あくまで仮説です)。

寄生虫の中には「サナダ虫」(条虫)といって、(きしめんのように)平べったくて、やたらと長い(腸管に寄生し2~3m以上になるそうです)、サケやマスの魚介類に感染する寄生虫です。人間の腸管に寄生すると無症状なことが多いのですが、たまに肛門からお尻の先端が出てくる。

寄生虫の専門家に聞いたのですが、

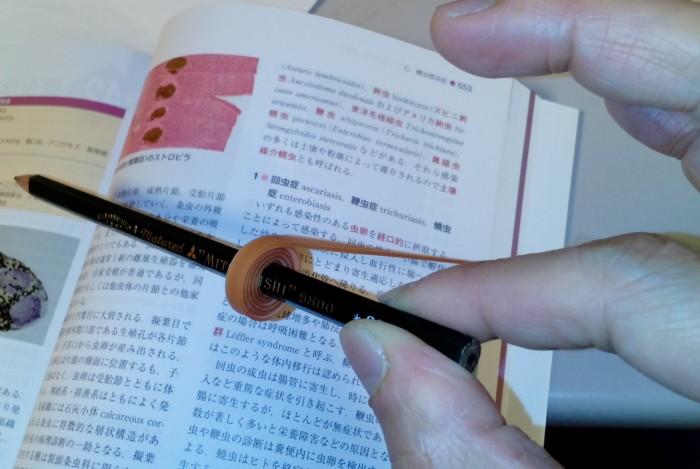

「おしりから何か出てきました!」と言って、担当医が条虫を疑って、寄生虫の先生が呼ばれていくと、肛門からキシメンのようなものが出ている。このサナダ虫の頭は腸管の壁に食いついているので、虫の体をちぎらないように、鉛筆のようなものでそおっと巻き取る。

サナダ虫を巻き取る(イメージ)

うまく巻き取れれば、寄生虫が全部出てくるのですが、途中でちぎれてしまうと、残った頭の部分からまた体が伸びていくので、

「ちぎらないようにそおっと巻き取るんです」

と教えてくれました。

-

救急部(ER)に来る患者

2025年5月28日|院長ブログ

病気による急変は、待っていられないので仕方がないのですが、一年のうち、5月と6月は、なるべく救急病院にかからないほうが良い。

救急対応をする慣れない研修医がたくさんいるからです。

研修を始めたばかりで、診断にしろ、投薬にしろ、まだ慣れないので、ミスをする確率が高いのです。もちろん監督をする上級医師はいて、トラブルにならないようになってはいますが、深夜などは、研修医だけが対応することもあります。

***********

私が研修医だったころの話です。

救急患者の診察のときのこと、息が苦しいという中年男性が来た。

「はいっ、じゃあ胸の音を聞きますので背中を向けてください」

と私は丸椅子に座った中年男性の患者に告げ、聴診のため背中を向けさせた。

その瞬間、私はウッと息をのんだ。

背中ぜんたいに、ぱーっと、桜吹雪の刺青が描かれている・・・

「ちょっとくるしいわ、なんとかせえや」

「呼吸が苦しい? じゃ、じゃあ血液中の酸素を測りますから・・・」

パルスオキシメーターという指にはめる器具を取り出した。

「さあ、ちょっと指を貸してもらえますか。」

その瞬間、私はウッと息をのんだ。

指をつめていて、第一関節から先がない!

どうやってつけたらいいんだ!

**************

救急部にやってくる者で、酒飲みもまた困ります。

ある深夜、街の飲み屋で酒によってケンカになりケガをした中年男がやってきた。

自分は慶応大学の法学部出身だ、としきりにクダをまいていた。 (慶応出身の人には悪いが本当の話である)

「てめえ、どこの大学出身だあ?」

最初に応対した女性の研修医は地方国立大の出身であった。

悪い事に彼女も短気でケンカっ早かった。

「**大学よ、文句あるの?」

「なんだあ、**大学かあ、慶応のやつはいないのかあ」

「なんだとはなによ」

「**大学のくせに俺を診ようってのかあ、なんだとおこのアマ!」

売り言葉に買い言葉で、ケンカ状態になってきた。

横で別の患者を診察していた私は、仲裁に入った。

「おにいさん、ちょっと病院だから・・・」

私は(おとなしくしてくれよ)と言うつもりで、 背後から酔っ払いに近づいて、彼の両腕の自由が効かないようにガシッと ハガイじめにした・・・が

彼はするりと私の腕を抜けると、診察室の入り口に向かって走り出し

「キエーッ」と叫びながら、診察室のガラス戸にケリを入れた。

バリバリバリ!

ものすごい音を立てて、ガラス戸にヒビが入った。

騒ぎに気がついた事務の人がすぐに警察に電話してくれて 数分のうちにその酔っ払いは警官に御用となった。

救急部(ER)の仕事は危険度が高い。

私が研修医時代、 救急部から産婦人科に配属が変わって、ホっとしたことがあります。

産婦人科には、人を脅すヤーさんや、ぐでんぐでんの酔っ払いがいないのです。

ヤクザと酒飲みがいないだけ、産婦人科は幸せです。

-

ニキビ

2025年5月25日|院長ブログ

5月ですがもう梅雨入りでしょうか。曇りや雨の日が多くなりました。

「ニキビの日」という記念日があること知っていますか。

5月21日が「ニキビの日」とされていますが「(5)いつも(2)にきびは(1)皮膚科へ」のごろあわせからだそうです。

にきびは困りもの

私は産婦人科が専門ですが、産婦人科には肌トラブルの女性も多くやってきます。

一つには陰部の皮膚の病気なので皮膚科には相談しにくいこと。痒み、イボなどできものなど、皮膚科の病気とされるものは、当然、陰部にもできることがあるので、病変が陰部に限っては産婦人科に相談が来る。

もう一つは、肌トラブルがある女性は月経の異常などを持っていることも多い。また低用量ピル(LEP)を使うことで、ニキビなどの肌トラブルが改善されることもあって、相談に来る人も多いのです。

ニキビの治療には、ガイドラインが出ていて、ディフェリンという薬と抗菌剤の組み合わせが、効果があるとされています。産婦人科でよく使用されるピル(LEP)は皮膚科のガイドラインには載ってないのですが、皮膚科の先生がピル(LEP)を使い慣れていないことを考慮すると、他の薬剤で効果がなかった場合の選択肢の一つといえます。

「ニキビ」は若い時の呼び方で、20歳(ハタチ)超えたら「吹き出物」と呼ぶ、と言われますが、医者の間では「ざそう(痤瘡)」と呼ばれます。

「ニキビ」は中学生くらいの10代によく出ますが、かつて、私もにきびに悩まされた時期がありました。

当時同級生には「自分が好きな人がいると顔面に出る「思い」ニキビ、自分を好きな人が出現する「思われ」ニキビ、つきあっていた相手を振った時にできる「振り」ニキビ、つきあっていた相手にフラれた時にできる「振られ」ニキビがあって顔の中のにきびのできた場所で、恋愛のことがわかるんだよ、という話をされましたが、私は本気にしていました。

顔の部分を四つにわけて「思い」「思われ」「振り」「振られ」に顔面が四つに分けられるのだとか。

私には「振られ」ニキビばっかりでした。

-

睡魔と戦う 手を当てて

2025年5月20日|院長ブログ

お産は24時間、待ってはくれません。

深夜の相当眠い時間のお産もあります。

私が以前 総合病院で当直をしていた時の話。

前の日に日本に着いたばかりというベトナム人が 腹痛があるといって救急車で病院に運ばれてきました。

妊婦さん本人は全く日本語を話しません。ダンナがカタコトの日本語を話します。

お腹が痛いという彼女をお腹の上から超音波で診察するとどうも

臨月近くの胎児がいて、お腹の痛み方からどうも陣痛らしい。全くコトバもしゃべれない人に内診(子宮の入り口の状態を見る)をするのはためらわれましたが、こういう非常事態では

なんとか気合いで押し通し、診察しました。

子宮の入り口がかなり開いて、お産がはじまっている状態。

分娩台へ上がってもらって、出産にそなえることにしました。ところが

急に分娩が進まなくなってしまったのです。

普通なら、あと20秒もたてば出てくるところに

胎児の頭がきているのだが、そこからいっこうに進まない。私はいつでも出産の異常に備える体勢で

ベトナム人の彼女の産道に手が届く距離

(それは具体的にいうと、彼女の開いたマタの間)に立ちました。

しかし20分待ち、30分待ってみたが、あともう少しのところで進まないのです。

時刻は午前4時、前の晩からほとんど眠れていない私は

さすがに眠たくなってきました。

普通ならお産をする人に掛け声をかけて応援したり、

お産をする人の同意の上で陣痛促進剤をつかったりして

緊張した時間が持続するのですが、コトバもわからない状況ではそのまま様子をみるしかないのです。

睡魔が襲ってきました。

コトバがわからず話もできないとぼーっと時間が過ぎます。

眠い。

寝てはいけない。

眠い・・・・

ああだめだ。

そして、ついに私は立ったまま居眠りをはじめてしまいました。

彼女の股間に手を当てたまま。

ベトナム人の彼らも彼らで、産婦人科というのが

何をするところかわからず、緊張していたでしょう。日本に来たばかりの若い妊婦さんと、そばで立って通訳をしていた

ダンナは、妻の開いた股に手をあてて、立ったまま居眠りを始めるドクターに、ぎょっとしていたに違いない。

私が診察をしているのを興味津々見ていたから。

彼らがベトナムに帰って、

「日本じゃお産のとき、産婦人科の医者が股の間に手を当てて眠るんだぜ」なんてうわさが広まったらやだなあ。

結局、私は睡魔に耐えられなくなって、看護婦さんに交代してもらい、近くの当直室に引っ込みました。

その後私が当直の時間を終えるまで状況は変わらず、産まれていませんでした。

-

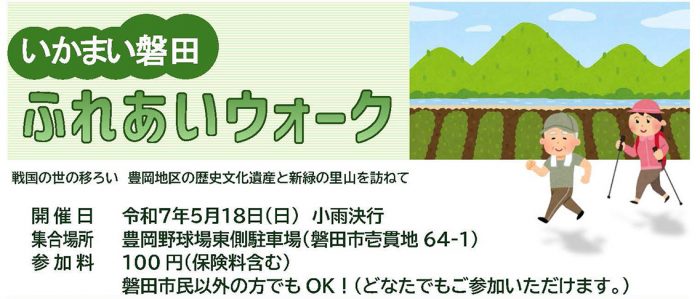

いかまい磐田

2025年5月18日|院長ブログ

良いコンディション、良いメンタル、良い体調のために「歩きましょう」と日頃から言っています。

人間のカラダは、生活のために動かす(=運動)するようにできているので、現代人のように座りっぱなし、移動はクルマに頼りっぱなしは、不調の原因となります。

歩くと、脳が活性化され、アイデアがわきます。悩みが解消します。落ち込んだ気分が、明るい気持ちになります。

ただ歩けと言っても、なかなか 一歩が出ないものですが、自治体やJRがやっているウォーキングのイベントに参加するのもよいです。

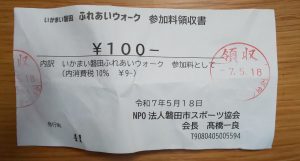

機会あって、磐田市主催の「いかまい磐田ふれあいウォーク」に参加してみました。

ひとは「自由に歩いていい」と言ったら歩けませんが、「ここを歩いてください」と言われると、足が動き出すものだ、と気づきました。

参加費たったの100円

3㎞ 5㎞ 11㎞といくつかルートがあるのですが、私が選んだのは11㎞のコース。磐田市北部の名所や史跡をめぐっていくコースです。受付を済ませたら、さっさと歩きだす。天候は、雨が降りそうな曇り空でしたが、日差しがない分歩きやすかったです。

参加者は私より上の年代と思われる、60代70代の人が多く、グループで参加して、ゆったりと歩いている人が多かった。私は一人で参加したので、さっさとゴールをめざして、スタスタ歩きました。

磐田市に育ちながら、一度も行ったことのない地域を今回見ることができてよかったです。

クリニックで用事が出来たら戻らないといけないので、意識して速足で歩いていたら、2時間立たないうちにゴールについてしまいました。

「早いねえ」とチェックポイントの人に言われましたが、計算してみると時速6.2㎞くらいで歩いていました。

早かったのはいいのですが、地元の人と話をしたり交流することなく、これでは全然「ふれあい」ウォークではありませんでした。

-

野菜の栄養素

2025年5月14日|院長ブログ

春の訪れのようで風も緩み、気持ちよい日でした。

野菜が育つよう、今のうちに準備しなきゃ。

肥料や堆肥を私の畑に撒いてきました。野菜を育ててみて初めて気づいたのですが、野菜にも栄養素が必要です。

ヒトにはタンパク質、脂質、炭水化物の三大栄養素ですが、植物の三大栄養素と言えばチッソ(N)リン酸(P)カリウム(K)です。

作物が豊かに実るよう、肥料をまき、石灰をまいてpHを調整します。

鶏フン くっせー!

鶏フンは、採卵場から出たトリのフンが原料です。安くて良い肥料です。

鶏フン くっさーい!

(クサいのをガマンすれば・・・)

私のクリニックの厨房で出た食品の廃棄物も利用しています。食物の残りを生ごみ乾燥機で乾燥させて、畑に埋め戻しています。

耕運機で畑の土を起こした場所を眺めながら、何を植えようかと考えてみるのも楽しいです。

野菜作りは生活の糧にもなるし、体を動かすことで運動になるし、自分のペースでできるし、気分転換になるしで、いいことづくめです。

野菜作りは楽しいですよ!

-

聖職者

2025年5月11日|院長ブログ

むかし買ったユニクロの帽子。

フリースのキャップで、真っ赤です。

40代前半のころまで、これをかぶって自転車で通勤していたことがあります。赤いジャケットと合わせていて、当時の私は、色使いが派手だったのですが、

今の私が使うには「派手すぎる」と感じてしまったことに、自分の年齢を感じます。

昔は「よく見られたい」という気持ちが強かったですが、現在は「不快な印象がないように」と考えることが多くなりました。

というわけで、この赤キャップ、出番がなくなってしまいました。

この赤キャップ、処分するか、リサイクルの箱に入れるか、どうしようか迷っていたところ、ちょうどたまたまニュースで、似たようなキャップをかぶっている人を発見しました。

新任のローマ教皇。

「コンクラーベ」という、カトリックの上層部の人達が、建物の中にこもって、何日もかけて教皇を選ぶ儀式があるそうですが、私は日本の「ガマン比べ=根くらべ(こんくらべ)」から来たコトバだと思っていました。日本語とは全然関係ないそうです。

教皇様は世界中の人から、尊敬されて、祝福されています。

自分も、似た格好しようと思って、「ニセ・ローマ教皇」をやってみました

生殖(聖職にあらず)の人です。

患者さんの心と体を癒せるような仕事をしたいと思っております。

聖職者ではありませんが、生殖医学をやっています。

ただ、私の頭の中は邪念ばっかりです。

-

ちょっとGPT

2025年5月7日|院長ブログ

相談ごとがあれば、なんでもAIに聞ける、みたいな感じのご時世になりましたね。

私のクリニックでも、患者の相談に回答するのに、グーグル検索を使うのが役立っています。

3年くらい前から広がってきたChatGPT(AIの回答)は、検索するだけでなく、わかりやすい回答にまとめてくれる点が優秀です。

利用者にとって、何よりありがたいのは

「どんなにくだらない質問をしても怒らない」

ことだと思います。

婦人科の相談事例として、

「夫に内緒で、不倫で交際してた相手に性病のクラミジアをうつされてしまった。私から夫にうつしたかもしれないが、バレないように、なんとかしてほしい」

などという相談内容も、AIなら淡々と回答してくれるに違いありません。

人間の私も、相談者の意図を組んで、できるだけ真摯にお話をうかがいますが、いかんせん、ヒトなので、感情が入ってしまったり、こちらの体調が悪い時など回答に影響がでることがあります。

Chat(チャット)という英語の単語はもともとは「おしゃべりする」という動詞から来ているのですが、たまたま、静岡の遠州地方の方言に「ちゃっと~する」というのがあるのを今の世代の遠州地方の人は知っているでしょうか。私の親世代くらいでは日常使われていましたが、今あまり使われてないと思います。

「ちゃっと やっとくりょ」 「ちゃっと やんない」

というのは

「すぐに やってくれ」

という意味です。

チャットGPTについて、自宅でパソコンを使って調べていたら、ペットのネコが、いつものように、私にまとわりついてきました。

私に「ニャーニャー」泣いているときは、餌が欲しいか、外に出してほしいことが多いのですが、たまに、何をいいたいのかわからないことがあります。

こういう時こそ、ネコの相談に乗ってくれる

キャットGPTがあれば・・・と思います。