院長ブログ

-

無痛分娩

2025年7月6日|院長ブログ

無痛分娩を希望される方が増えてきました。

無痛分娩というと全く痛みのないお産のように思われるので当院では最近まで「和痛分娩」と呼んでいました。痛みはあるが和らぐというニュアンスです。

背中から針を刺して脊髄の硬膜外にカテーテルを留置し、鎮痛剤を入れるものです。適切に入れば分娩の痛みがかなり和らぎます。産後の疲労も少ない。

無痛分娩は欧米ではよく行われているお産の方法で、欧米に住んでいて出産したことがある人からは希望が出ます。麻酔の安全性については、私自身は200人以上は行っていますが、大きなトラブルを起こしたことはありません。

無痛分娩を開始する時期ですが、予定を決めて入院して、陣痛誘発薬を使っていく場合と、陣痛が始まるのを待ってから開始する場合とあります。

私個人的には、陣痛が始まるのを待ってから無痛分娩を行うのが、うまくいく確率が高いと思っています。

ただし普通のお産と比べると、気を付けてみていなければいけない病院側の負担が増えますので、妊婦さんからリクエストがあった場合に対応しています。

陣痛が来るのは昼でも夜でも、いつになるかわからないので、24時間対応できる覚悟が必要。

麻酔針の穿刺は非常に注意が必要です。カテーテルの先端が硬膜外腔にうまく入っていないと麻酔が効かず、カテーテル再挿入。ちょっと間違えると重大事故につながります。

安全に処置を行うためには、30分ごとに血圧測ったり、スタッフが頻繁に状態をチェックする必要あり。

効いたか、効いていないかは、麻酔を受けている人の主観的な判断によります。客観的にはわからない。私が「うまく入った」と思っても、産婦さんが、「効いてないです」と言えばやりなおし。

お産の痛みの経験のある経産婦さんに和痛分娩を行うと、「かなり痛みが軽減した」と効果が実感できるので喜ばれますが、初産婦さんには、「麻酔をしたけどやはり痛かった」と、全く無痛の状態でお産できると思っていた人にはガッカリされることもあります。

お産の痛みの経験のある経産婦さんに和痛分娩を行うと、「かなり痛みが軽減した」と効果が実感できるので喜ばれますが、初産婦さんには、「麻酔をしたけどやはり痛かった」と、全く無痛の状態でお産できると思っていた人にはガッカリされることもあります。麻酔科医でないと麻酔ができない、というものではありませんが、産婦人科医の中でも和痛分娩の技術を持っていない医師もいます。

和痛分娩をするための資格試験は現在ありませんが、もし必要になるなら、和痛分娩を行える病院の数は今より少なくなるでしょう。私も資格が必要なら取ろうかなと思いますが、資格取得のためにクリニックを一日休診させるくらいの手間が必要なら、取らないかもしれません。

*

資格と言えば、ちょっと前に、畑の草を刈るために私の父親に草刈り機の操作の仕方を教えてもらいました。

農薬を使わない うちの畑の雑草は、あっというまに育ってしまい、手に負えません。

草刈り機って、先端に円盤状のノコギリの刃がついていて、みるからに危ないですよね。指を切るとかの事故も毎年あるらしい。

でも、草刈り機の免許は必要ないらしい。私のような素人でも、あの危ない機械をすぐに使っていいのだそうです。

畑の雑草がズバズバ切れました。

気持ちい~い。

畑の雑草刈りとってストレス発散しています。

-

内診室のカーテンは日本文化か

2025年7月2日|院長ブログ

婦人科の診察室にはカーテンがついています。

婦人科の診察の時には、顔が見えないようにカーテンをひいた状態で診察をすることが多いのですが、逆にしないこともあります。

昔の人は、自分のされていることが見えない方が羞恥心を感じず安心できるのだろうと、気を利かせて、カーテンをつけるようにしたと思われますが

患者さんと目と目のコンタクトが取れないので診察する方にとってもときどきやりにくいものです。

初めて婦人科の診察をする若い人や外国人はカーテンをしないことが多いです。

カーテンをしているデメリットもあります。

10年以上前に別の病院で診察をしていた時でしたが、

内診室でカーテンをひいた状態で、診察をしようとしたら、診察用の膣鏡が壊れていて

「こりゃどうしようもないなー」

と私が、つい、つぶやいたら、それがたまたまガンの疑いで診察を受けている人でした。

診察台から降りてきた彼女は、真っ赤に目を泣きはらしていた。

(その後必死で言い訳したのはいうまでもありません)

またある時は、診察の補助についている看護婦さんが、たまたま笑い上戸の人で、

診察をしている私に手渡す薬品がボテッと床に落ちたので笑い出した。「うふっ、ふふふ」

私は(ちょっとやめろよー)というつもりで無言で眉をしかめて首をひねったら、

その表情がおかしかったのか、ますます笑い出した。「えへ、えへっえへっ、へへへへ」

カーテンの向こうで意味不明な笑いをされたら不愉快に思う人がいるのも当然と思います。

外国では(少なくとも私の見たアメリカやオーストラリアでは)カーテンはついておりません。

診察台も日本のは、トランスフォーマーかガンダムみたいにガチャガチャ動きますが、外国の診察台はもっと簡単にできていて、ただのベンチだったりします。

当地の産婦人科の先生と話をすると不思議そうな顔をされてしまう。

もしかして、診察室のカーテンも日本特有の文化なのだろうか?

この間、お産の後1年ぐらいして、出血があった、という人の経膣超音波を見ていました。

画像に神経を集中していると、いきなり、カーテンの向こうから3本目の足がむにゅむにゅっと出てきた。

(げげっ)

びっくりしましたが、それはお母さんのお腹に抱きかかえられた子供の足だった。

-

万博に行ってきました

2025年6月29日|院長ブログ

6月29日の日曜日はお休みをいただき、大阪万博に行ってきました。

やはり行ってみてよかった。 会場の大きさ、人の多さ、現場の雰囲気とか、行ってびっくりしたこと、いろいろありました。

日帰りで滞在時間短かったので、余裕があれば、2日くらいかけていきたかったところです。

チケット予約の時に、パビリオンの入館予約もできるようになっていて、唯一あたったのが「タイ館」でした。

たまたま当たって訪れたタイ館ですが、タイの健康や医療にかける意気込みは日本よりずっと進んでいることに驚かされました。医療ツーリズムと言って、海外の人に医療を提供することについては、タイの方が日本よりも上手にやっています。

お土産です。

そのまんまやんけ(と関西弁でツッコミくなる)さて、大阪の万博というと、実は、私が5歳だった頃にも開かれました。日本の経済成長にかなりインパクトがあった万博です。

5歳の私にも、万博に行った記憶がかすかに自分に残っています。

一番鮮烈に覚えているのは、自分がオシッコをしたことです。

「おしっこしたい」

と言っていた5歳の私に、自分を連れてきた親は困ってしまいました。

どっかのパビリオンに入って、パフォーマンスを見ている間、暗い観覧席に座っている間に、ビニール袋の中にこっそり排尿させたのです。

トイレ以外のところで排泄してはいけない、ことが自分にもわかっていたと思うのですが、それだけ当時の会場は混んでいたのでしょう。

-

外国で髪を切った話

2025年6月26日|院長ブログ

先日髪を切ってもらい、スッキリしました。

昔海外に出ることが多かった時期、 学生の頃から、30代に至るまで、好奇心であちこちの国で髪を切ってもらう、という経験をしました。

学生の頃から、30代に至るまで、好奇心であちこちの国で髪を切ってもらう、という経験をしました。

アメリカ、オーストラリア、ドイツ、インドネシア、ネパール、ニカラグア、アフガニスタンで髪を切った経験があります。以前ドイツやオーストラリアで髪を切った話をしましたが今回は途上国、値段はボトムの方。

散髪料金はどこまで安いのか! 国際比較です。

インドネシアのジャワ島で行った床屋では日本円にして約200円。

それより安かったのはニカラグアで入った床屋でした。約100円(当時のレート)首都マナグアを歩いてた時、路上で散髪をしている男がいました。ハリケーンの救援活動で、ある医療NGOに参加していた時の話です。

地元のお金で10コルドバ(約100円)だったが、持ち合わせがなかったのでドル札を出して、「1ドルでいい?」って身振りで聞いたら、オッケーだということで交渉成立。

床屋のおっちゃんはハサミ一本しか使わず、道端の軒下でまたたく間に髪を切り終えました。

食肉用のトリの羽をむしりとるような乱暴な刈りかたでした。

夜になって同じ場所を通りかかったら、散髪をしていた男は宝くじを売っていました。

本当に床屋なのか疑わしい人でした。

さて、さらに安かったのはネパールのカトマンドゥです。当時のレートで60円です。

「日本は床屋はいくらするの?」

と現地の知人に聞かれて。

「40ドルくらいかなあ」と答えると

「そりゃすごい。その金額ならここで6年間散髪ができる値段だ」そうです。カトマンドゥの首都の路地奥の散髪屋で顔剃り、マッサージまでしてもらってなんと60円!

この後肩をもまれましたが、このマッサージがまた気持いい。

(ああ、いいわあ)なんて恍惚とした私の表情をみて、この床屋のオヤジがニヤリと笑いました。

「モア・マッサージ?」と英語でオヤジが聞く。

恥ずかしくなった私は「オウ・ノウ」のつもりで、首をちょっとかしげました。なんとそのオヤジはうれしそうに、また肩をもみだしたのです。

ネパールでは首を横にかしげるのが「イエス」の意味でした。

地球上にこれ以上安い床屋はないだろうと思っていたのですが、

アフガニスタンの都市マザリシャリフの床屋でカットしたら、なんと30円でした。

アフガニスタンの床屋では絶対、顔を剃りません。

アフガン男性はヒゲをはやすのが当たり前の社会なのでもみ上げとか、あごひげの部分はそのままにします。

タリバン時代には「男性は握りこぶしの長さ以上に あごヒゲを生やすべし」という奇妙な法律があり、それを守らなかったアフガンの友人は本当に地下室に投獄されていたそうです。

髪を切る、という切り口から世界の文化が見えて、面白い経験でした。

-

空からぼとぼと落ちてくる 果物

2025年6月22日|院長ブログ

先日 雨上がりの日曜日、いつもの畑に行ったら、スモモが熟していて、ぼとぼと地面に落ちているのに気づきました。

木の枝にもたくさん生っていて、ちょっとさわると枝からボトリ。

熟した果実が、前夜の雨で、水分を吸って重くなったのか、触るだけで、簡単にもぎ取れました。

かごを下において、木の枝をちょっと揺らすだけで・・・

落ちてくるわ、落ちてくるわ・・・

スモモが天から降ってきたような勢いで、ボトボト落ちてきました。

空から降ってくる!?

取っている間も上からポトポト、ポトポト・・・

すぐかごに一杯になりましたが、木に生った量の10分の1も取れませんでした。

「スモモ」は英語でプラムPlumと言いますがプラムの乾燥させたものをプルーンPruneと言います。食物繊維を多く含み、鉄分もあるので、便秘や貧血に悩んでいる女性特有のお悩みには最適の食材なのです! ポリフェノールであるクロロゲン酸が豊富で疲労回復効果も期待できます!

ぼとぼと落ちるほどのスモモが取れた理由は、果物が熟した時期と、前夜の雨があったところに、たまたま、ちょうどいいタイミングで自分が通りかかったためですが、

果物が落ちてくるところを予想するなんて、フツーはなかなかできません。

**

さて、私がお産にかかわる仕事をしていて、よくいただく質問の一つに

「いつごろ生まれるんですか?」 があります。

21世紀の今でも、陣痛がやってくるしくみは、わかっていません。。

(黄体ホルモン抑制説 胎児の副腎皮質ホルモン増加説がありますが)内診して、なんとなく陣痛が来そうだな 程度はわかりますが 正確に、何日の何時までは当たりません。

妊婦さんに「いつ産まれますか?」と聞かれて

「そんなこと、わかりません」と言うと 相手をがっかりさせるので

「お産はねえ、果物の実が熟して、木の枝から落ちてくる 時期を当てるようなものなんですよ」と説明しています。

「果物の実が熟して、もうすぐ落ちてきそうなのは見たり触ったりしてわかるけど、何日の何時何分に落ちるかはわからないでしょ?」

そういうと納得していただけます。

-

居酒屋

2025年6月18日|院長ブログ

最近久しぶりに友人と居酒屋に行って話をしてきました。

ガヤガヤした雰囲気で、好きなドリンク飲んで、気の置けない友人と話をするのは楽しい。

雨の日で、傘を持って行ったのですが、帰る時になって、自分の傘がだれかに持っていかれたことに気づきました。

テプラで名前入れてたのにい!

でも、大丈夫。

傘はビニール傘で、忘れ物で誰も使わなかったものを自分のものにして使っていただけです。

ビニール傘って、ビニール越しに、向こうが見えるので、交通安全上、いいですよねえ。

*

私も大学生の頃、居酒屋でアルバイトしていたことがあります。

私も大学生の頃、居酒屋でアルバイトしていたことがあります。深夜まで時給650円、和服のユニフォームに着替えて、お客さんのオーダーを取ったり、給仕をしたりしました。

当時まだ世間知らずの私は、居酒屋がどういうところなのかよく知らず、最初はビクビクして仕事していました。

店員はお客様の言う事に従って、ゆめゆめ機嫌をそこねることはあってはならない・・・当時の私は考えていました。

同級生で、クラスの中でかわいい女の子が、たまたま店にやって来た時があったのですが、店のユニフォームを着ていると、なぜか全く普段の調子が出ず

「なっ、何になさいますか」と他人行儀な口ぶりで、なぜか自分を卑下してうつ向いてしまい、彼女には怪訝そうな顔をされ、悔やまれた事例も数多い。

酒を飲んで、普段と変わってリラックスした人の顔を眺めているのも、大学になるまであまり関わったことのない世界で面白かったです。

仕事は忙しい時間帯もありましたが、まかないの食事が食べれて食い盛りの私にはもってこいでした。空いた時間には店のカラオケを使わせてもらったりして楽しかったことも。

ただ、学生当時バイトをしていた場所は茨城県。静岡生まれの私には、地元の人の訛り(なまり)が慣れません。

さらに居酒屋の専門用語まったく知らず。

「おあいそ」という言葉が「会計」と知らなくて恥をかいたりしていました。

「お通し」「むらさき」という用語が何を意味するのか、わかるようになるまでオロオロしっぱなしでした。

ある晩 茨城なまりの強い、酔っ払ったお客さんから、

「兄ちゃん、ベロくれ!」 とオーダーが来ました。

「ベロ・・・でございますか???」

焼肉の作法すらもよく知らなかった私は、

「ベロ」とはミノ、ハツ、タンのように牛の体のある部分をさすのかと思っていました。

「バッキャロ、おめえ、学生だっぺ?」

茨城なまりは、静岡人にはきつく聞こえます。

「ベロだよ、ベーロ」

「???」

店の上司が助け船を出しました。

「ビールのことだよ!」

ベロとは「ビール」のことだったのです。

-

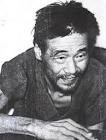

グアム島の日本兵

2025年6月15日|院長ブログ

ウクライナとロシアの戦争はすぐに終わることがなく、イランとイスラエルがミサイル攻撃しあっている、世の中イヤな雰囲気になってきましたね。

私自身、戦争が終わってから20年経って生まれたので、もちろん戦争知らないですが、親の世代では、家族を亡くした人も多いです。

ちなみに私の父は13人も兄弟がいたのですが、男は父とその下の叔父二人以外はみんな戦争で死んでしまった。

「優秀なのはみんな戦争で死んでしまって、カスみたいのが残った」と父は幼少から言われ続け、カス扱いされて育ったそうです。

私はその「カス」の息子なのです。

*

日本で戦争を思い出させてくれる場所としては、広島、長崎、奄美大島に行ったことがあるのですが、遺品を見ていると、戦争をリアルに感じることができます。

海外での戦地では、グアム島を訪れたことがあります。

グアム島で横井庄一の洞穴を訪ねて行ったことがあります。

晩年の横井庄一

横井庄一とは、日本の敗戦後28年してグアム島で発見された元日本兵です。戦争が終わったことを信じず、ひたすらグアム島のジャングルの中に潜んでいた日本兵です。

「恥ずかしながら帰ってまいりました」は当時の日本の流行語になりました。

彼が70年代に日本に戻ってからは、自身のサバイバル経験から耐乏生活評論家として有名になりました。

サバイバルスキルの達人。 少年時代の私には、あこがれの一人でした。

グアム島に行った後、私はレンタカーを借りました。

日本の淡路島くらいの広さしかないグアム島は、クルマで簡単に一周できてしまいます。ダウンタウンを離れると、石灰質のやせた土壌でできた南の島の風景が広がっています。

「グアムの道路はサンゴが混じっているので、ちょっとしたことでパンクしてしまったり、雨の日にはスリップしやすいので気をつけてください。」

とレンタカーの営業の人に言われました。南の島ですが、ジャングルとは違って、背の低い潅木が広がっている、荒原というイメージがふさわしいです。

島の南部にやってきた私は人気のない荒原を10分も走り、グアムで最大と言われるタロフォフォの滝の入り口に着きました。

渓谷を刻む台地の表面には、赤茶けた土が見え隠れしていて作物が育つのに適した土地には見えませんが。渓谷へ降りると状況は一変しました。

水量豊かな沢があり、大きな岩の表面を、水が陽光に輝いて流れ落ちていく。

小川の淵の粘土質の土に足を取られないよう、木の板が張られてあり、

これをたどって歩くこと数分、横井庄一が住んでいたという洞穴にたどり着きました。

あまりに小さい。

竹やぶの根元に掘られたその穴は、地面から2メートルの深さもなく中に入ってみると、大柄な私が這いつくばってやっと通れるくらいの直径1メートルの横穴が掘られていました。

洞穴の壁はジメジメとしていて、10分もいると皮膚病になりそうだったし、洞穴の入り口に1分ほど立っているだけで、私の臭いをかぎつけたのかヤブ蚊の大群が押し寄せてきました。

一人の人間がこんなところで20年以上も過ごしたなんて、どうも信じられませんでした。

人間、完全に一人だけで、生きていけるだろうか?

*

腰を上げるとき「どっこいしょ!」

と声を出すのをオヤジギャクの世界では

「ヨッコイ ショウイチ!」と言います。

-

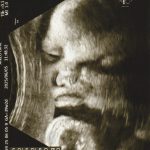

人の顔に見える?

2025年6月11日|院長ブログ

今期の首相は、立候補前の強気と違って、議会でいろいろとやりこめられて、弱った表情を見せていることが多い気がします。

でも政治って、自分らの暮らしとは、あまり関係もないじゃん・・・

と思いつつ、仕事に出てきて、

いつもの産婦人科のエコーをしていました。

あっと、驚いたのは、そのときです。

ふっくらした頬と、細い目、横から浴びる光加減・・・

超音波検査で水の中に浮かぶ胎児の表情を眺めていると、あの首相の顔に見えてきたではないですか!!

「この顔って、石破さんに、似てるよねえ」

なんて言って、笑いをとったのですが、

見え方によっては宇宙人や心霊写真に見えることもあります。

「ほら、今、目が見えたでしょ、ここんとこ目だから・・・

心霊写真みたいにわかる人はわかるんだけど」

冗談の通じそうな人には、言います。

エコー画像はロールシャッハ・テストみたいに、

結構いろいろに見えてきて楽しいです。

-

野菜生活

2025年6月8日|院長ブログ

最近食品の値段が値上がりし、野菜を作る人も増えたそうです。

野菜作りは楽しいですよ!

私の菜園でも春先に10種類i以上の野菜が育っています。

ブロッコリー、カブ、人参、ジャガイモ・・・と次々と食べごろになっています。

実のところ私、水やりをしっかりやれていないので、苗の段階で枯らすことも多い。苗が虫や雑草に負けてしまうことも多い。

今年こそ成功させたいトウモロコシ

去年は収穫直前のトウモロコシがカメムシに食い荒らされて全滅だったので、今年は厳重に網で囲って、警戒してます。

今日からはナスも取れるようになりました。

畑でとれた野菜で顔を作ってみました

*

さて、私、クリニックでは、患者さんのお悩みを聞くのが仕事ですが、いろいろ考えてみたって、「わからないものはわからない」こともあります。

あるところまで悩んだら、その後は周りの流れにまかせるしかないんじゃないか、と思われる案件あり。

そう、なすがままにするのが良い。

なすがままに・・・

仕事の後、頭を切り替えて趣味に。畑に行って農作物の収穫に精を出しました。

作業しながら、BGMの音楽はビートルズの「Let it be(なすがままに)」でした。

「困った時 マリア様がやってきて、ぼくに言葉をささやく、なすがままに」という歌詞です。

ナスがままに・・・

ナスがママに・・・

ナスがママだったら、パパはキュウリか

・・・そうだ キュウリがパパだ!

オフの時には一人でダジャレを考えています。

-

サバっていう字は魚へんにブルーですか

2025年6月4日|院長ブログ

長嶋さんが亡くなった。野球のレジェンド。

私たちに、いろいろなものを残してくれた。

昔私が総合病院の勤務医だった頃の話。

*

「刃先を立てて、クビのとこから切り込んで」

「椎骨(ついこつ)に沿って切り下ろすんだ」

ある日私が医局にいたら、近くにいた外科の先生が、熱心に後輩に指導していた。

外科の世界は「習うより慣れろ」だが、

長嶋監督のバットの指導のように

「こう、クイッとまわして、シュッとなったらいいんだ」

というような、傍で聞いていてもよくわからないことを言う。

その外科の先生は声を大きくして熱心に説明していた。

「そうそう、ズバっと切り込んで、

バカバカッと開けてきゃいいんだよ」

「だめじゃん!そうすると頭の方に肉が残っちゃう!」

え?(頭に肉が残る?)

「骨に身が残らないように、骨ギリギリのところで切るんだよ」

外科でそんな手術あったっけ?

「脊椎に身が残るともったいないよ、

せっかく苦労して釣ったんだから」

よく話を聞いていると、釣り好きな外科の某医師が

「釣った魚を三枚におろす方法」

を説明しているところだった。

アフガンで手術していた頃の私